まず生きてほしいと思う血の絆 たむらあきこ

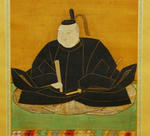

常高院像(常高寺所蔵)

「初(常高院)の生涯」

亡母の遺志を継ぎ、妹たちを守ることに必死になる姉・茶々と

秀吉の政の道具とされながらも、

たくましく生きる妹・江にはさまれて、

多感な時期を過ごした初。

次女という立場は、後年、

初に思いもよらない役回りを、担わせることになる。

この初が嫁ぐのは、18歳、天正16年(1588)のことである。

少女から女へ雪解けが始まる 板野美子

京極高次

初が嫁いでいく相手は、”蛍大名”と揶揄され、

”戦国一のブレ大名”といわれた京極高次。

初よりも7つ年上で、永禄6年(1563)生まれ。

”本能寺の変”に於いて、高次は明智方の味方をし、

秀吉の長浜城を攻めた。

そのため、秀吉方の追及を受け、

姉・竜子の嫁ぎ先若狭・武田元明を頼り、逃れるも、

頼りとした元明は、秀吉に滅ばされる。

ところが、竜子が秀吉の側室であったことから、

その口添えで、高次は秀吉に帰参が叶い。

その後、九州征伐、小田原征伐の功で、

近江・大津城主6万石を得ていた。

枕辺にピンクの獏を呼びつける 中野六助

慶長5年(1600)、石田三成と家康の対立のとき、

淀と徳川家に嫁いだ江との溝が、深まるなかで、

初は、懊悩していた。

夫の高次はどちらにつくのか?

高次もまた、徳川と豊臣の対決の前に、苦悩を深めていた。

そして、一度は、三成に協力を約し、高次は北国に出陣した。

が、何があったか、高次は、突如進軍をとりやめ、

大津城に引き返してしまった。

私を突如横切る冬の雷 笠嶋恵美子

なんと高次は、家康率いる東軍に、寝返ったのだ。

しかし、大津城で西軍1万5千の兵に取り囲まれ、

初も夫とともに、12日間の籠城戦を耐え抜いたものの、

ついに開城する。

高次は降伏した責めを負い、剃髪して高野山に入った。

ひらり来てひらりと去った冬螢 合田瑠美子

大津城開城の翌日、家康と三成は関が原で激突し、

天下分け目の戦の軍配は、家康に上がる。

大津城は、西軍に明け渡したが、

「関が原の合戦の前日まで西軍を引き留めた」

という功績が認められ、

高次は、その後、

若狭・小浜城主8万5千石を、家康から与えられた。

くしゃみした弾みにプライドが消える 谷口 義

その後、勝利に酔う間もなく家康の怜悧な目は、

豊臣秀頼と淀を睨んでいた。

関が原の戦いの9年後、夫を亡くし、剃髪して、

”常高院”となっていた初は、

関が原での心痛を胸に、

徳川・豊臣両家の和睦の使者となるべく、懸命に奔走した。

淀と江の絆をつなぐのは、

「自分しかいない・・・」

常高院は、その一心で女の身でありながら、

両家の間を行き来する。

木枯しの昨日をクリップでとめる 本多洋子

しかし、その願いも空しく、

徳川・豊臣の最後の決戦となった”大坂夏の陣”で、

姉・淀は、母・市の運命をなぞるかのように、

炎の中で果てた。

飛行機のネジが大小落ちてきた 井上一筒

天下人・秀吉の継嗣、秀頼を産んだ淀、

二男五女をもうけた江とは異なり、

常高院は、生涯ただひとりの子どもも、産むことはなかった。

しかし、まるで実の子どもを慈しむかのように、

常高院は、養女とした江の娘をはじめ、

高次の側室の子どもや、

侍女・小姓にいたるまで、深い愛情を注いだ。

あなたから真綿に包まれた善意 宇治田志津子

小浜市・常高寺

≪生前に仕えた侍女7人の墓と、向かい合うようにして常高院の墓がある≫

姉妹を引き裂いた悲しい記憶こそが、

平穏な暮らしを求める祈りにも似た想いを、

抱かせたのかもしれない。

そして、1633(寛永10)年、常高院は静かに逝く。

享年64。

もっとも長命だった常高院の死をもって、

「浅井三姉妹の波乱の物語」も幕を下した。

≪蛍大名の由来は、姉・竜子や妻・初の七光りで、生き延び、

出世していったことから言われ、また風見鶏的性格でもあったようだ≫

誰がために泣くのか月の小面よ 森中惠美子

「大河ドラマ・お江ー第19回-『初の縁談』 みどころ」

初は、京極高次(斉藤工)と話してから、

尚更、恋心が募っていった。

あれほど大好物だった菓子も、高次が嫌いだと

言うので、手を出さなくなっていた。

だが、ひとつ懸念があった。

とらわれの身である自分達は、

自由に好きな相手に、嫁ぐわけにはいかなかったのだ。

特に織田信長の姪という立場から、

秀吉の政の道具として使われる運命にある。

生き様は弦の弛んだバイオリン 高島啓子

初(水川あさみ)は、そのことを茶々(宮沢りえ)に話し、

なんとか秀吉(岸谷吾朗)に話して貰えないかと頼む。

だが、それは無理な話だった。

先日、茶々は秀吉の「側室に」という申し出を、

断ったばかりだったからだ。

枠外の素描はいつも涙顔 岡谷 樹

ある日初は、偶然に高次と会った。

初の悩み事など知らない高次は、親しげに語りかけて来る。

それがまた、初を悩ませ、また苛立たせた。

そして、その感情は言葉として現れた。

「私が嫌いなのは、あなたのような男です!

仕官の道を得るため、

おのれの姉を側室に差し出すような男です!」

高次に嫌いなものを聞かれ、心にもないことを言ってしまった。

初だった。

片意地を張ってしまったとうがらし 山口美千代

「何故、そんなことを言ってしまったのか」

と、初は後悔した。

その初の思いや言葉が、茶々の心に深く突き刺さる。

そして、夜遅く、茶々は密かに秀吉と会うことにした。

秀吉と会った茶々は、

「初の純情な思いを、遂げさせてやりたい」と言う。

やおら秀吉は、言葉をきりだした。

「縁談をまとめる代わりに、わしに何かくださるのか?」

「・・・私を・・・側室になさりたいということですか?」

「そう申したら、どうなさる?」

「妹の・・・初の縁談が決まったら、お話申し上げたいと存じます」

一直線この強いもの折れるもの ふじのひろし

数日後、秀吉は三姉妹をある部屋に呼ぶ。

三姉妹が怪訝な顔で部屋に入ると、まもなく高次が入ってくる。

高次は初を前に、

「妻に迎えたい」と言う。

突然の話に驚いた初だったが、何やら逡巡しているようだった。

初には、「高次が自分の姉・竜子を秀吉の側室に出した」

という事実に、こだわりがあった・・・。

だから、そんな男の言葉を素直には信じられなかった。

ホッチキスでガチッ口裏合わしとく 山本昌乃

そんな初のこだわりに対し、高次の姉・竜子(鈴木砂羽)は、

「それは根も葉もない噂話で、高次が明智の家来だった頃から、

秀吉の側室だった」

と言い、高次の純粋に、初を思う心を代弁した。

その言葉を受けて、初の心の澱も取れ、

高次の申し入れを受けることにした。

あの角を曲がると歩幅甘くなる 皆本 雅

やがて、初は近江の京極家に嫁ぐ為に、大坂城を発った。

その夜、茶々は密かに秀吉と会う。

「私を・・・私の身を、お好きになさってくださりませ。

ただ、ひとつだけ・・・側室にはなりたくないのです。

・・・それだけはご容赦いただきとう存じまする」

茶々は、覚悟を決め、すべてを秀吉に投げ出すつもりだった。

泣き終えた敵が敵がとっても美しい 森 廣子

だが、秀吉は、

「お茶々様を力ずくで、手に入れるつもりはありませぬ。

ただ、それがしは、今宵こうして来てくださっただけで、

幸せにございます・・」

と言って、茶々の考えを断つと、

月を見上げ、貧乏な子供の頃、

月を餅に見立てていたことなどを、話しはじめるのだった・・・。

通りがかりの隕石と話し込む 山本早苗

[7回]

[7回]