|

川柳的逍遥 人の世の一家言

加齢以外目立つキズなどありません 美馬りゅうこ

「詠史川柳」 団十郎9・10・11代

九代目・団十郎は、河原崎座の若太夫として幼時から厳しく育てられ、

舞踊・絃歌・書画・茶花などの諸芸を身につけさせられた。 特に安政元年の八代目の没後は、市川家の血統として将来を嘱望され、 大役につくようになったが、健康に優れず「青瓢箪」と呼ばれたり、 「権ちやんナマナマ」などと悪口されるほどであった。 しかし、養父が非業の死を遂げ明治期に入ると、大器晩成型の彼は、 ようやく実力を発揮しはじめる。 その一つとして彼独自の新演出をあみ出し、登場人物の性格や心理を、 所作によらず内向的な手法により表現する「肚芸」と呼ぶ演技術や、 時代考証を踏まえた史実に忠実な舞台演出など演劇改良運動を推進した。 擂鉢の底で粘っている思案 荻野浩子

これらは九代目の改良癖・高尚癖として批判も浴びたが、

後代の歌舞伎に多大な影響を与え「九代目の型」として尊重される多くの 演出を世に残している。 風姿、音調、弁舌に優れ、立役・敵役・女方もこなす万能の役者であった。 また、父親の歌舞伎十八番にならって「新歌舞伎十八番」を制定し、 明治後半には古典歌舞伎も盛んに演じた。 かくて九代目は、明治歌舞伎の頂点にあって「劇聖」とまで謳われ、 その存在はそれ自体が歌舞伎を体現するほど神格化されたものだった。 しかし、自らの後継者となると最後まで恵まれなかった。 男子だけでも5男を儲けた父・七代目とは対照的に、九代目が授かったのは 二女のみだった。 そこで門人ながら早くから「天才」と呼ばれてその資質を見せていた五代目 市川新蔵を養子とし、これを手塩にかけて育成して成田屋のお家芸を伝えた。 新蔵もその期待に応えて芸を伸ばし、自然周囲から「いずれは十代目団十郎」 と期待されるようになっていった。 シャッターを切るたび君は咲いてゆく 野村辰秋

九代目が二人の娘に結婚を急がさず、むしろ梨園の外の知識人と自由な

恋愛を推奨するという、当時としては進歩的な考え方を持っていたのも、 この新蔵が控えていてくれたからに他ならなかった。 ところが、その新蔵が37歳で急死するという痛恨事に見舞われる。 1897年(明治30)のことである。 眼病で片目を失明、眼帯をかけながら舞台を務めていたが、 病状は快方に向かうことなく力尽きてしまったのである。 九代目の落胆ぶりは、並大抵ではなかった。 持逃げされた向日葵の首一つ 井上一筒

それでも宗家を守らねばならない立場から、9代目は長女の恋人市川翠扇

を後継者にしようと考えた。 歌舞伎・芸能とは、まるで無縁の日本通商銀行に勤める稲延福三郎という サラリーマンである。 日本橋の商家に生れ、慶應義塾に学びエリートだったが、父は地元の名士で 陽性な性格で育ちの良さが感じられた。 しかもなかなかの勉強家で書画の素養もあり、話題に豊富な文化人だった。 そしてなによりも、長女の伴侶としては、文句の付けようがない夫だった。 やがて稲延福三郎が堀越福三郎として市川宗家に婿養子に入った。 しかしその2年後、九代目は継者の件についてはなんら手を打つことなく、 静かにこの世を去ってしまう。 大きくはないが手応えある器 磯部義雄

その後、市川一門の猛反対を押し切って29歳にして彼は役者を志し、

上方や旅芝居で修行。初代・中村鴈治郎に弟子入りし林長平と名乗り、 大歌舞伎の舞台にも立つようになる。 1917年(大正6)11月、五代目・市川三升を襲名。

かりそめにも市川宗家を継ぐ者である。 それ相応の重みがある名跡が求められたが、 「累代相伝の由緒ある名跡を、にわか仕立ての素人役者に襲名させる」 のもどうかということで、過去にこの「三升」を俳号に用いたことのある 四人の団十郎に、初代から四代目を振って、当代は五代目ということに したのである。 新しい家族の箸を選っている 杉本克子

銀行員から転職して歌舞伎役者となった経緯から、口跡が特異で芸も堅く、

大向うからは「銀行員!」と掛け声がかかるほどで、大成はしなかった。 だが、その演目や舞台上の役者としての評価とはまた別に、勉強家で社会 経験も積んできた三升の人間性はよく、なおかつ書画・骨董・俳句・音曲 古典など、幅広く深い教養を持つ当時の歌舞伎界では、有数のインテリで あり、歌舞伎の枠を超えて、様々な文化人や政財界人との交友関係を持つ 人物でもあり、粋人として、役者仲間内でも一目置かれる存在になった。 また団十郎不在の市川宗家にあって、その代つなぎとしての自覚は強く、 その半生を意欲的な舞台活動と研究に費やし、同時に市川宗家の家格を 守り抜くことに努力した。 この様な形で三升が江戸歌舞伎の世界に残した功績は大きいものだった。 たとえば、江戸歌舞伎の伝統を支え守り続けることが出来たのも、 江戸歌舞伎とは対照的に、関西歌舞伎が確たる後ろ盾も得られないまま 内部崩壊して長きにわたる凋落に陥ったことを考えれば、 十代目の努力と残した功績が見えてくる。 九代目の死から59年後の昭和37年、七代目・松本幸四郎の長男で

市川宗家に養子に入っていた九代目・海老蔵が十一代目・団十郎を襲名。 ここに団十郎の大名跡が復活する。 が、十一代目は襲名後わずか3年で癌に倒れてしまう。 その長男・十代目・海老蔵が十二代目・市川団十郎を襲名したのは、 それからさらに20年を経た昭和60年のことだった。 そこから28年、十二代目は2013年2月3日に66歳で病没。 そして7年の空白期間を経て、平成の幕に合わせるように2020年5月 十一代目・海老蔵が十三代目を継ぎ、市川団十郎の名跡をつないでゆく。 よろこびも哀しみも持つ黒い服 ふじのひろし

≪吉備真備≫

大勢でいじめる上へ蜘蛛が下り

吉備真備が遣唐使として唐に渡ると、唐人たちが「野馬台の詩」という

難解な詩から「これが読めるか」と問題をだされ苛められた逸話がある。 真備は全く読めず、住吉大明神、長谷寺観音に祈ると、天上から蜘蛛が 下りてきて、蜘蛛が糸を引きながら歩く通りに読むと、見事に読めた。 東海と言うと大王ぎょっとする

真備が「東海…」と詠み始めると、大王は「えつ、読めるの」と驚いた。

それにしても、蜘蛛が下りてきた時、これが神仏のお蔭だとすぐに分か ってよかった。蜘蛛が嫌いでなくてよかった。 おれならば蜘蛛をつまんで捨てるとこ

蜘蛛嫌いならばさっぱり読めぬなり

おみそれをしましたと天丼の海老 谷口 義

≪玄昉≫

遣唐使節として帰国した吉備真備と玄昉は、すぐに高官にとりたてられた。

そこで二人は権勢を誇っている藤原不比等の子・藤原四兄弟(武智麻呂、 房先、宇合、麻呂)の反対派の橘諸兄(もろえ)に加担した。 2人の助力を得た諸兄は急速に勢力を拡大し、いよいよ武力で決着かと 思われた時に、四兄弟が天然痘で相次いで死んだため、無傷で政権を獲得。 腰元に母屋取られし飛鳥川

橘諸兄の母は命婦(腰元・女官)の橘三千代。

三千代は天武天皇から六代に仕えた腰元で、はじめ美努王に嫁して諸兄を 生み、のちに不比等の第四夫人になり光明皇后を生んだ。 こうした後ろ盾もあり真備と玄昉は、諸兄の側近として威をほしいままに。 特に宮廷僧の玄昉は絶大な権勢をふるった。 当時の宮廷僧は医者も兼ね、玄昉は更年期障害で苦しむ宮子皇太夫人 (聖武天皇の生母)と光明皇后を究極の秘術を駆使して治した。 皇后はご褒美として玄昉を愛人の座に据えた。 それをいいことに玄昉はますます増長。彼の思うままに操られた皇后は、 玄昉の頼みなら何でも二つ返事で、奈良の大仏も玄昉に頼まれたものという。 大仏ももと色ごとで出来拾う

気の多い皇后が次にハンサムな藤原仲麻呂を愛人にする。

仲麻呂が勢力を持つと、玄昉は筑紫に左遷され、まもなく死去する。 その5年後の752年に「大仏開眼供養式」が行われた。 軽口にちょっと流れた目玉焼き 合田瑠美子 PR 海老蔵の名黒々とある招き 吉川幸子

「詠史川柳」 団十郎7・8代 ”親玉の山も神武の7代目” 無理ですよ昨日はやって来ないから 太下和子 ところで詠み人知らぬ秀句にこそ、大衆のこころの反映があるとも だいだいのゆずりは江戸の飾海老 上の句を見てもわかるように、化政時代から天保時代にかけて、 五線譜のところどころが欠けて冬 都司 豊 その年は徳川家慶の死やペリーの黒船来航などあって不安の色濃く、 線の通り歩くと三途の川がある 田中博造 その時、八代目32歳、花の盛りだっただけに、どんなにその死が 追憶のかなたに流す紙の舟 清水すみれ 照るところ降るところあり夏の富士 七代目は、七男五女にめぐまれた子福者であったが、男子を記すと、 挽歌流れてオリオン父を引いてゆく 太田のりこ かくして団十郎家は、河原崎家の養子となり、長十郎から権十郎と 「詠史川柳」 ≪中大兄皇子≫ 曽我氏三代の横暴を苦々しく思う中大兄皇子は中臣鎌足と共謀し、 一足を二人で履くケチな靴 645年,飛鳥板蓋宮(いたぶきのみや)大殿の儀式中に入鹿を惨殺、 恋猫の雨の滴を拭いてやる 合田瑠美子 ≪中臣鎌足≫ 中大兄皇子は即位して天智天皇になると、中臣鎌足の功績を称えて 鎌足に素っ裸で暇乞い 鎌足が伊勢に旅行したおり、満月という土地の海女と親しくなったが。 宝石箱を満たす足りないものは何 前岡由美子 二番出口はもともとなかったことにする 河村啓子

六代目・市川団十郎は、五代目の庶子で母の名は知られて たらればは言わないことに決めました 足達悠紀子

「詠史川柳―③」でも書いたように、宿命のままに生きた うつろなる一日落葉のしとど 徳山泰子 さて十歳で襲名した七代目は『先代萩』の男之助、佐藤虎 わたくしを決める大きな水たまり 前中知栄 こうして、金と人の総力をかけたこの初役「助六」により、 一線をなんなく超える回遊魚 松浦英夫 ともかくも七代目は、団十郎家伝来の荒事をはじめとして 資源ゴミ置場からあんたのかけら ろっぱ

【詠史川柳】 ≪聖徳太子≫ 538年に百済から仏教が伝来すると、聖徳太子と新興 仏の座除けて守屋は六種粥 仏の座は春の七種の一つで、仏が嫌いだから六種にし食 ところで聖徳太子は死後の諡(おくりな)謂わば戒名み 御厩戸に取り揚げ婆駆けつける 母の穴穂部皇女(あなほべのこうじょ)が厩の前で急に まず耳が早いが守屋気にくわず 情報が先取り横取りされてはどうにもならず、守屋は負 厩戸の壁に芽を吹く仏の座 太子の後ろ盾を得た曽我氏は馬子、蝦夷、入鹿の三代に 裏側は乳白色という夕陽 岡谷 樹 美しく書き足してあるエピローグ 新川弘子

三代目・団十郎 三代目・団十郎「詠史川柳」 団十郎ー3.4. 5 代

三代目・団十郎は、初代・団十郎の弟子筋(三升屋助十郎)の子で、五歳の時、

二代目の養子となった。従って血脈に関係はない。享保20年 (1735) 二代目は、 50歳になったのを節目に、養子の市川升五郎に三代目を襲名させ、自らは隠居 して二代目・市川海老蔵を名乗った。このとき三代目は、まだ14歳で将来を 嘱望されていたが、寛保元年(1741年)に大坂で『毛抜』を初演していた際、 突然病いに倒れ、そのまま翌寛保2年、22歳で早世してしまう。 進化論いつかは人になれそうで 竹内ゆみこ

後継者を失った二代目・海老蔵は、老躯に鞭打って舞台に立ち続けることさら

に12年に及んだ。そして65歳になった海老蔵は体力の限界を感じたのか、ここ に至って高弟の二代目・松本幸四郎を改めて自らの養子とし、これに市川宗家 を継がせることにした。これが四代目・団十郎である。彼は3歳の時、初代松 本幸四郎の養子になり、9歳の時松本七蔵と名のって初舞台。24歳までは女形 として舞台に立っていたが、享保の末から立役に転じ、享保20年(1735)11月、 二代目が海老蔵、升五郎が三代目・団十郎を襲名した興行で、七蔵も25歳 で二代目・松本幸四郎を襲名している。 靴紐を結びなおして生きて行く 吉崎柳歩

実は、四代目こと七蔵は、江戸堺町の大茶屋和泉屋勘十郎の次男とされるが、

茶屋の娘に生ませた二代目の落胤であり、四代目の継承を誰にするか、跡取 り息子が妾腹では世間体がどうかと揉め、いったん門弟の二代目市川升蔵に 引き取らせたうえで、そこからいとこの芝居茶屋和泉屋勘十郎の養子に出し、 数年後に改めて自分の養子として迎えるという、手の込んだ気配りをした経 緯がある。こうして団十郎の名跡は12年間の空白が続いた。 こうして七蔵が四代目を襲名したときは、すでに45歳になっていた。 跨いでいくしかない凡庸なオトコ 山口ろっぱ

四代目・団十郎 四代目・団十郎四代目は、神経質で喧嘩早い感情家であったらしい。体つきは長身で手足が

長く、顔は面長でふくらみに欠けた。二重の瞼で三角の険しい目つきは、実 悪(じつあく)の役者にふさわしく、また悲壮深刻な役に向いており、やく ざ者などをものともせず一喝でやり込めたかと思うと、桃太郎という孫が八 つで早世したときは、傍目もかまわず泣き悲しむといった、そうした陰影の ある芸と人とは、あるいは生い立ちによるものかも知れない。このような精 神性に特徴を持っていた四代目は、初代、二代目が作り上げた「市川団十郎」 のイメージとは明らかに異質で明快で楽天的な荒事の性格には不向きだった。 しかし、自分の芸風に適した「景清」のような役に活路を見出して精進し、 市川団十郎の名を恥かしめない名優になっただけでなく、息子の五代目へと 「市川水の流れ」の継承を果たした。 器ではないがいずれはしてみせる 磯部義雄

次の五代目・団十郎は異色の人である。

45歳で父・二代目・幸四郎が四代目・団十郎を襲名すると、入れ替わりに 三代目・松本幸四郎を襲名。また、父が松本幸四郎の名に戻すと、五代目・ 団十郎を襲名する。明和7(1770)年、29歳の時であった。五代目は役者 というより、むしろ文人肌で大田南畝や狂歌堂真顔、山東京伝といった文人 墨客との交遊を好み、いろんな雅号で『狂歌友なし猿』『市川白猿集』など かなりの述作も残している。烏亭焉馬(からすていえんば)などは団十郎を 崇拝し、団十郎の音を真似て立川談洲楼(たてかわ だんしゅうろう)」と 名乗ったほどである。 時どきの定形外が面白い 小谷小雪

とにかく五代目は洒脱な人柄で、江戸市村座で市川蝦蔵を襲名したときには、

「親父は海老蔵を襲名したが、おれはえびはえびでも雑魚えびの蝦」と語り。 同時に俳名を白猿としたが、これにも口上で「祖父の栢筵の音だけを頂戴し、 名人には毛が三本足らぬおれは白猿」と述べたという。 芸のほうでも、荒事から女役まで申し分なくつとめ、古今の名優の一人にあ げられてきたがこうした役柄は、実は父・四代目が開拓したものを奇麗に洗 い上げて示したものにすぎず、『忠臣蔵』の由良之助を市川家としてはじめ て演じたことが、画期的といえばいえるくらい。 落し蓋の下で弾んでいる男 谷口 義

五代目・団十郎 五代目・団十郎五代目は芸の信条を記したものを残している。

例えば、「下手と組まず、上手と組む。下手と付き合わず、下手と外歩かず。 巻き添えにならぬように引きずりこまれぬように」というものである。この 箇条だけをみても、過不足なく、守勢一方の消極的態度がわかる。 とにかく彼は良識に富む賢明なる文化人であった。松浦静山の『甲子夜話』 には、小さな別荘を本所の地に持っていたが、その辺で御鷹狩などある時は 「河原者の身として御通路傍にいることは恐れ多い」とわざわざ本宅に帰っ たとある。すなわち何事にも慎重な五代目は、幕府に咎められぬよう用心に 用心を重ねた生活をしている証なのである。 透明になるまで自転しています 合田瑠美子

五代目は寛保元年(1741)に生まれ、文化3年に死んでいる。すなわち

その活躍期は田沼時代から天明の大飢饉、そしてその結果の「寛政の改革」 という多難な時代である。もし、五代目が後の7代目のように意の赴くまま 奔放に生きていたら、おそらく追放になったろうし、歌舞伎は手痛い制裁を 受けて衰亡していたかもしれない。彼は、風の強い土地の樹木が枝葉を縮め て自己防御するように、謹慎堅固に身を持して、改革の風を頭上にやり過ご したのだった。松尾芭蕉の作風を慕い俳諧もよくし、残した辞世の句がある。 「木枯らしに雨もつ雪の行衛かな」

地下茎を太らせながら風を待つ 前岡由美子

【詠史川柳】

松浦佐用姫 松浦佐用姫≪松浦佐用姫≫ さよひめ

松浦佐用姫は万葉集などに出てくる伝説上の人物。

山の上で領巾(ひれ)を振りながら見送り、悲しみのあまりそのまま石に

なったという話が伝わる。次の句は、この話を詠んだもので、身体が石に なったからには、涙は砂利になったろうというわけである。 早う戻ってくだんせと石になり

彦様のうと言ううちに足は石

まさに貞女の鑑であるが、すんなりと褒めないところが、江戸川柳。

貞女でも石になるとは悪堅い

なんぼ留守でも堅過ぎるは佐用姫

「悪堅い」とは頑固なまでに堅いという意味。

決心はダイヤモンドの堅さほど 髙田美代子

≪衣通姫≫ そとおりひめ

神話上、木華咲邪姫(このはなさくやひめ)と並び称される極上美人が

19代・允恭天皇(いんぎょうてんのう)の后の妹の衣通姫。 肌が抜けるように白く、しかも燦燦たる光を放ち、衣装を通して肉体が 見えたという伝承から。 緋の袴召さんとみんな透き通り

十二枚召しても肌が透き通り

≪木華咲邪姫≫

木華咲邪姫はルックスもバディも抜群のミス神代である。

三国一の富士山をあざむくほどの気高く清い美しさから、富士山と

同一視され、富士山頂の浅間神社の御神体として祀られ。 咲邪姫俗名「お富士さま」と云い

咲邪姫日本一の山の神

美しい会釈でずっと席を立つ 山本昌乃 紐つきのファイル蔵から出してくる 河村啓子

「詠史川柳―⑤」 団十郎初代~2代目 市川団十郎が、代々江戸の歌舞伎界に君臨した名優の名で 父母の一語一語を接ぎ木する 井上恵津子 ゆらめいて早うおいでと背後霊 木口雅裕 元祖・団十郎は侠客の父と母の間に万治3年(1660)に生ま 紙芝居ほどのジャンルで生きている 武本 碧 名実ともに「団十郎」を江戸随一に、また名跡への礎を築 裏側の貌は見せない薔薇の艷 前岡由美子 「助六」を初演した正徳3年(1713)の立春の日に二 狙いますあなたのハート鷲摑み 藤内弥年 【付録】 2代目ルーツ 天目山の戦いで武田氏が滅亡した天正10年、堀越十郎は、 にんべんを繕いコスモス揺れている 嶋澤喜八郎

≪光明皇后≫ 千人目鼻をつまんで湯を浴びせ 光明皇后は、奈良時代の聖武天皇の皇后。仏教への信仰が 千人の垢万代に名が光り というような貴い施行風呂の話も、細かい観察で茶化して 垢擦りを貸せとりきんで勅(みこと)のり 白綾の垢擦りもあり施行風呂 皇后様は意気込んで、垢すりを貸せと命じられただろうが、 頑な私にまぶす塩麹 松本柾子 ≪阿倍仲麻呂≫ 日本の寝言だという天の原 他人劫(たにんごう)は他人の入知恵のこと。ここでは 小道具になってくれないほつれ髪 佐藤美はる |

カテゴリー

プロフィール

HN:

茶助

性別:

非公開

|

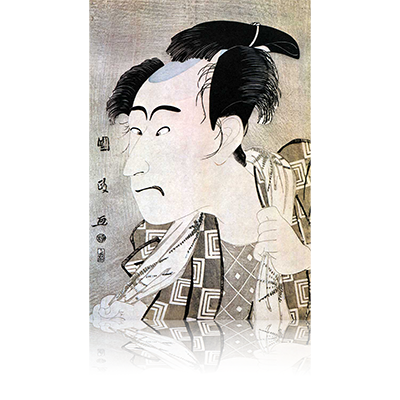

八代目団十郎

八代目団十郎

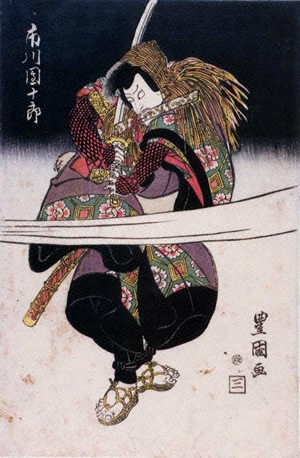

七代目団十郎

七代目団十郎

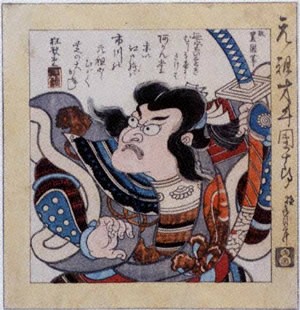

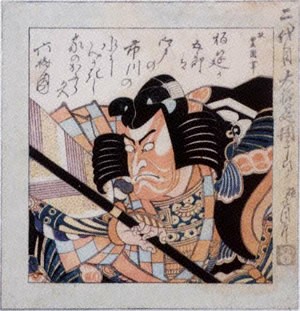

二代目・団 十 郎

二代目・団 十 郎