|

川柳的逍遥 人の世の一家言

二番出口はもともとなかったことにする 河村啓子

六代目・市川団十郎は、五代目の庶子で母の名は知られて たらればは言わないことに決めました 足達悠紀子

「詠史川柳―③」でも書いたように、宿命のままに生きた うつろなる一日落葉のしとど 徳山泰子 さて十歳で襲名した七代目は『先代萩』の男之助、佐藤虎 わたくしを決める大きな水たまり 前中知栄 こうして、金と人の総力をかけたこの初役「助六」により、 一線をなんなく超える回遊魚 松浦英夫 ともかくも七代目は、団十郎家伝来の荒事をはじめとして 資源ゴミ置場からあんたのかけら ろっぱ

【詠史川柳】 ≪聖徳太子≫ 538年に百済から仏教が伝来すると、聖徳太子と新興 仏の座除けて守屋は六種粥 仏の座は春の七種の一つで、仏が嫌いだから六種にし食 ところで聖徳太子は死後の諡(おくりな)謂わば戒名み 御厩戸に取り揚げ婆駆けつける 母の穴穂部皇女(あなほべのこうじょ)が厩の前で急に まず耳が早いが守屋気にくわず 情報が先取り横取りされてはどうにもならず、守屋は負 厩戸の壁に芽を吹く仏の座 太子の後ろ盾を得た曽我氏は馬子、蝦夷、入鹿の三代に 裏側は乳白色という夕陽 岡谷 樹 PR 美しく書き足してあるエピローグ 新川弘子

三代目・団十郎 三代目・団十郎「詠史川柳」 団十郎ー3.4. 5 代

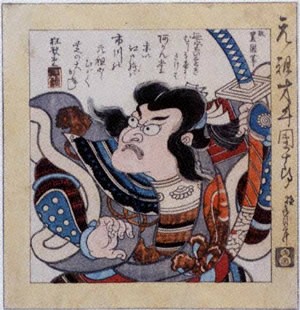

三代目・団十郎は、初代・団十郎の弟子筋(三升屋助十郎)の子で、五歳の時、

二代目の養子となった。従って血脈に関係はない。享保20年 (1735) 二代目は、 50歳になったのを節目に、養子の市川升五郎に三代目を襲名させ、自らは隠居 して二代目・市川海老蔵を名乗った。このとき三代目は、まだ14歳で将来を 嘱望されていたが、寛保元年(1741年)に大坂で『毛抜』を初演していた際、 突然病いに倒れ、そのまま翌寛保2年、22歳で早世してしまう。 進化論いつかは人になれそうで 竹内ゆみこ

後継者を失った二代目・海老蔵は、老躯に鞭打って舞台に立ち続けることさら

に12年に及んだ。そして65歳になった海老蔵は体力の限界を感じたのか、ここ に至って高弟の二代目・松本幸四郎を改めて自らの養子とし、これに市川宗家 を継がせることにした。これが四代目・団十郎である。彼は3歳の時、初代松 本幸四郎の養子になり、9歳の時松本七蔵と名のって初舞台。24歳までは女形 として舞台に立っていたが、享保の末から立役に転じ、享保20年(1735)11月、 二代目が海老蔵、升五郎が三代目・団十郎を襲名した興行で、七蔵も25歳 で二代目・松本幸四郎を襲名している。 靴紐を結びなおして生きて行く 吉崎柳歩

実は、四代目こと七蔵は、江戸堺町の大茶屋和泉屋勘十郎の次男とされるが、

茶屋の娘に生ませた二代目の落胤であり、四代目の継承を誰にするか、跡取 り息子が妾腹では世間体がどうかと揉め、いったん門弟の二代目市川升蔵に 引き取らせたうえで、そこからいとこの芝居茶屋和泉屋勘十郎の養子に出し、 数年後に改めて自分の養子として迎えるという、手の込んだ気配りをした経 緯がある。こうして団十郎の名跡は12年間の空白が続いた。 こうして七蔵が四代目を襲名したときは、すでに45歳になっていた。 跨いでいくしかない凡庸なオトコ 山口ろっぱ

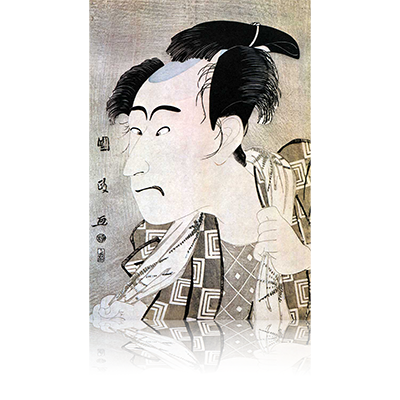

四代目・団十郎 四代目・団十郎四代目は、神経質で喧嘩早い感情家であったらしい。体つきは長身で手足が

長く、顔は面長でふくらみに欠けた。二重の瞼で三角の険しい目つきは、実 悪(じつあく)の役者にふさわしく、また悲壮深刻な役に向いており、やく ざ者などをものともせず一喝でやり込めたかと思うと、桃太郎という孫が八 つで早世したときは、傍目もかまわず泣き悲しむといった、そうした陰影の ある芸と人とは、あるいは生い立ちによるものかも知れない。このような精 神性に特徴を持っていた四代目は、初代、二代目が作り上げた「市川団十郎」 のイメージとは明らかに異質で明快で楽天的な荒事の性格には不向きだった。 しかし、自分の芸風に適した「景清」のような役に活路を見出して精進し、 市川団十郎の名を恥かしめない名優になっただけでなく、息子の五代目へと 「市川水の流れ」の継承を果たした。 器ではないがいずれはしてみせる 磯部義雄

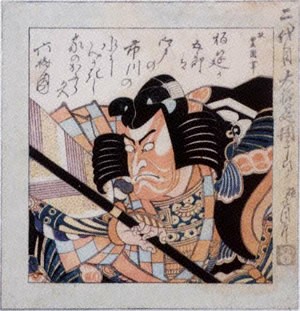

次の五代目・団十郎は異色の人である。

45歳で父・二代目・幸四郎が四代目・団十郎を襲名すると、入れ替わりに 三代目・松本幸四郎を襲名。また、父が松本幸四郎の名に戻すと、五代目・ 団十郎を襲名する。明和7(1770)年、29歳の時であった。五代目は役者 というより、むしろ文人肌で大田南畝や狂歌堂真顔、山東京伝といった文人 墨客との交遊を好み、いろんな雅号で『狂歌友なし猿』『市川白猿集』など かなりの述作も残している。烏亭焉馬(からすていえんば)などは団十郎を 崇拝し、団十郎の音を真似て立川談洲楼(たてかわ だんしゅうろう)」と 名乗ったほどである。 時どきの定形外が面白い 小谷小雪

とにかく五代目は洒脱な人柄で、江戸市村座で市川蝦蔵を襲名したときには、

「親父は海老蔵を襲名したが、おれはえびはえびでも雑魚えびの蝦」と語り。 同時に俳名を白猿としたが、これにも口上で「祖父の栢筵の音だけを頂戴し、 名人には毛が三本足らぬおれは白猿」と述べたという。 芸のほうでも、荒事から女役まで申し分なくつとめ、古今の名優の一人にあ げられてきたがこうした役柄は、実は父・四代目が開拓したものを奇麗に洗 い上げて示したものにすぎず、『忠臣蔵』の由良之助を市川家としてはじめ て演じたことが、画期的といえばいえるくらい。 落し蓋の下で弾んでいる男 谷口 義

五代目・団十郎 五代目・団十郎五代目は芸の信条を記したものを残している。

例えば、「下手と組まず、上手と組む。下手と付き合わず、下手と外歩かず。 巻き添えにならぬように引きずりこまれぬように」というものである。この 箇条だけをみても、過不足なく、守勢一方の消極的態度がわかる。 とにかく彼は良識に富む賢明なる文化人であった。松浦静山の『甲子夜話』 には、小さな別荘を本所の地に持っていたが、その辺で御鷹狩などある時は 「河原者の身として御通路傍にいることは恐れ多い」とわざわざ本宅に帰っ たとある。すなわち何事にも慎重な五代目は、幕府に咎められぬよう用心に 用心を重ねた生活をしている証なのである。 透明になるまで自転しています 合田瑠美子

五代目は寛保元年(1741)に生まれ、文化3年に死んでいる。すなわち

その活躍期は田沼時代から天明の大飢饉、そしてその結果の「寛政の改革」 という多難な時代である。もし、五代目が後の7代目のように意の赴くまま 奔放に生きていたら、おそらく追放になったろうし、歌舞伎は手痛い制裁を 受けて衰亡していたかもしれない。彼は、風の強い土地の樹木が枝葉を縮め て自己防御するように、謹慎堅固に身を持して、改革の風を頭上にやり過ご したのだった。松尾芭蕉の作風を慕い俳諧もよくし、残した辞世の句がある。 「木枯らしに雨もつ雪の行衛かな」

地下茎を太らせながら風を待つ 前岡由美子

【詠史川柳】

松浦佐用姫 松浦佐用姫≪松浦佐用姫≫ さよひめ

松浦佐用姫は万葉集などに出てくる伝説上の人物。

山の上で領巾(ひれ)を振りながら見送り、悲しみのあまりそのまま石に

なったという話が伝わる。次の句は、この話を詠んだもので、身体が石に なったからには、涙は砂利になったろうというわけである。 早う戻ってくだんせと石になり

彦様のうと言ううちに足は石

まさに貞女の鑑であるが、すんなりと褒めないところが、江戸川柳。

貞女でも石になるとは悪堅い

なんぼ留守でも堅過ぎるは佐用姫

「悪堅い」とは頑固なまでに堅いという意味。

決心はダイヤモンドの堅さほど 髙田美代子

≪衣通姫≫ そとおりひめ

神話上、木華咲邪姫(このはなさくやひめ)と並び称される極上美人が

19代・允恭天皇(いんぎょうてんのう)の后の妹の衣通姫。 肌が抜けるように白く、しかも燦燦たる光を放ち、衣装を通して肉体が 見えたという伝承から。 緋の袴召さんとみんな透き通り

十二枚召しても肌が透き通り

≪木華咲邪姫≫

木華咲邪姫はルックスもバディも抜群のミス神代である。

三国一の富士山をあざむくほどの気高く清い美しさから、富士山と

同一視され、富士山頂の浅間神社の御神体として祀られ。 咲邪姫俗名「お富士さま」と云い

咲邪姫日本一の山の神

美しい会釈でずっと席を立つ 山本昌乃 紐つきのファイル蔵から出してくる 河村啓子

「詠史川柳―⑤」 団十郎初代~2代目 市川団十郎が、代々江戸の歌舞伎界に君臨した名優の名で 父母の一語一語を接ぎ木する 井上恵津子 ゆらめいて早うおいでと背後霊 木口雅裕 元祖・団十郎は侠客の父と母の間に万治3年(1660)に生ま 紙芝居ほどのジャンルで生きている 武本 碧 名実ともに「団十郎」を江戸随一に、また名跡への礎を築 裏側の貌は見せない薔薇の艷 前岡由美子 「助六」を初演した正徳3年(1713)の立春の日に二 狙いますあなたのハート鷲摑み 藤内弥年 【付録】 2代目ルーツ 天目山の戦いで武田氏が滅亡した天正10年、堀越十郎は、 にんべんを繕いコスモス揺れている 嶋澤喜八郎

≪光明皇后≫ 千人目鼻をつまんで湯を浴びせ 光明皇后は、奈良時代の聖武天皇の皇后。仏教への信仰が 千人の垢万代に名が光り というような貴い施行風呂の話も、細かい観察で茶化して 垢擦りを貸せとりきんで勅(みこと)のり 白綾の垢擦りもあり施行風呂 皇后様は意気込んで、垢すりを貸せと命じられただろうが、 頑な私にまぶす塩麹 松本柾子 ≪阿倍仲麻呂≫ 日本の寝言だという天の原 他人劫(たにんごう)は他人の入知恵のこと。ここでは 小道具になってくれないほつれ髪 佐藤美はる 馬鹿なことやめたらきっと死ぬでしょう 中野六助

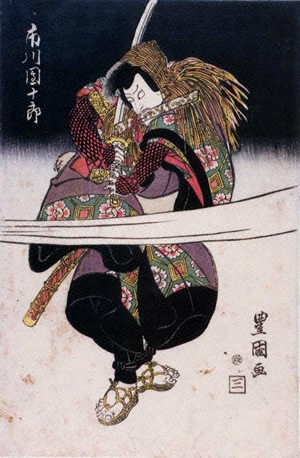

「詠史川柳」―七代目・市川団十郎と江戸の改革 文化・文政の時代から天保にかけて、7代目団十郎の全盛を詠った川柳がたくさんある。ことに”世の中は団十郎や今朝の春”が有名”。また狂歌には〝江戸見ては外に名所もなかりけり 団十郎の花の三月“というのもある。まことにわが世の春であった。天保11年、(1840)「助六」・「勧進帳」を創演し『歌舞伎十八番』を天下に宣したこのころが、海老蔵こと団十郎の最良の時であった。 尻尾のない男が一人まぎれこむ 居谷真理子 七代目が南町奉行・鳥居甲斐守の役所へ、家主付き添いで出頭を命じられたのは、天保13年4月6日のことである。奢侈取り締まりのお触書に背いたということで、「手鎖」を受け、吟味が済むまで、家主お預けを申し渡されたのである。このとき彼は、河原崎で「歌舞伎一八番乃内」とうたって『景清』を演じていたので、“景清は牢を破って手錠喰い”という川柳が生れたが、折から芝居はこの河原崎座一軒だけでもあって、3月7日の初日以来大入りを続けていた矢先の、椿事であった。 吹雪襲来わたしがなにをしたという 夏井せいじ やがて河原崎座も同じく移転命令をうけるのだが、この三座の移転あるいは強制隔離と、芝居界の頭領七代目団十郎の追放とは、「天保の改革」という法令の、芝居に及ぼしたなかで、もっとも顕著なものであった。しかし、この厳しい弾圧は突然降って湧いたわけではなく、有名無実になりつつあった「寛政の改革」以来の取り締まりの強化だった。 石垣の石はスクラム組まされる 籠島恵子 文政10年(1827)10月、町奉行・筒井伊賀守の許に役者関係者代表が召喚された。このとき七代目は「歌舞伎役者惣代」として出頭している。寛政取り締まり条項の再通達である。趣意書には、「役者給金千両余に相成候由」「役者共著に長じ法度の衣装をも相用候様成行」という文言がある。このとき七代目の給金はいくらだったか、明確ではないが、千五百両は下らなかったと思われる。10年前までは千両役者といっても、実際は、七百両くらい相当に暮らしていたのに、「今は高給取りに借金が多いのは、生活が贅沢になり過ぎたからだ」というのである。その頭目が七代目だったのはいうまでもない。 オクラほどの粘りが性に合っている 下谷憲子 水野忠邦が意気込む改革の再引き締めも、歌舞伎界では、惣代の七代目がこんな具合だから成果があがるはずもない。奉行所が対策に苦慮していると、幕府にとっては幸いにも、天保12年10月に中村・市村両座が家事に見舞われ焼失した。忠邦はこの機をとらえて一挙に粛清すべく、遠山金四郎をブレーンにして慎重に検討を重ね、三座の強制移転に踏み切ることにした。もっとも忠邦は芝居のとりつぶしを考えたが、そこが金さん民心の安定・治安維持のため芝居の必要性を説き、廃滅は免れる。そして当時としては辺鄙な浅草聖天町に転地がきまり、新しい地域は猿若町と名付けられ、天保14年5月開場し、歌舞伎の新たな出発となる。 嫌悪という不条理ヘビの背はぬらり 加納美津子 再三の警告にも大衆(見物人)のためとということを盾にとって、いっこう改めないのだから、幕府がこんどこそ厳罰に踏み切ったのも無理もない。が、団十郎にしてみれば、大衆観客の支持こそ芝居存立の第一条件なのだから、それを盾に取ることはいわば正当防衛のようなものだった。 緞帳はゆっくりおろすことにする 竹内ゆみこ ≪久米仙人≫ 人が降ったと洗濯をやめて逃げ 昔、吉野にいた久米仙人は、空を飛んでいるときに、洗濯をしている女性の白い脛を見て、神通力を失い墜落をした。空から人が降ってくれば、誰でも驚くのが当たり前。落ち着いたら、気絶している仙人を介抱したり、「気付け薬を持ってきて」と頼んだりと、川柳子の目は優しい。今昔物語集では、「衣を洗うとて、女の脛まで衣を搔き上げたるに、脛の白かりけるを見て、久米心けがれて其の女の前に落ちぬ」とある。 仙人様あと濡れで手で介抱し 洗濯をやめやれ気付けやれ気付け その後は、間抜けな話を聞いたかいと村中に噂話が広がる。 久米がすこたん聞いたかと仙仲間 「すこたん」はぼんくらな人のこと。次は仙人をあざける究極の句。 女湯の番をしたなら久米即死 …となるだろうと久米仙人を心配する川柳子である。 思いっきり笑う 馬鹿バカと笑う 田口和代 ≪柿本人麻呂≫ 末世まで明石の浦で目を覚まし 足引の 山鳥の尾の しだり尾の なが々し夜を ひとりかもねむ 百人一首の三番。ちなみに意味は、〈山鳥の垂れ下がっている尾がいかにも長いように、なんとも長い夜を、私は恋しい人の訪れもなくただ一人さみしく寝なければならないのだろうか〉が有名だが、しかし川柳には 明石から起こし人の来る花の朝 花見とか芝居見物とか、早朝に起きねばならない時は、もっぱらこの歌を頼りにした。 人丸に恥をかかせる寝濃いこと 寝濃いとは寝坊のことで、呪いが効かなかったと人麻呂に恥をかかせる狙いがある。明石にある「人丸神社」に盲人が詣ったところ目が明き、不要となって捨てた杖から花が咲いたという「盲杖桜」の伝説がある。 袋とじから安倍清明をお出しする 松下和三郎 枯れてほしいものを残してみんな枯れ 島田握夢 見たくないでも見たくなる蛇の穴 藤井寿代 この改革は天保12年5月15日、幕閣の人事異動から始められ、老中に就任した水野忠邦の采配にはじまる。ここでは、天保13年12月末、53歳の為永春水が風紀粛清に触れたという疑いで北町奉行所に出頭を命じられたところから、天保の改革を見てみる。春水の取調べは遠山の金さんの綽名をもつ遠山景元である。歳末多忙の際なので一応の取調べのみで、ひとまず年を越すことになった。が、いかに我々が知るところの遠山の金さんが取調官の長だからとはいえ、テレビドラマのような具合にゆかない。 銘水の味を損ねる紙コップ 岸田万彩 それどころか随分と厳しい訊問だったようである。なにしろ、改革の推進者の水野忠邦のこの改革における意気込みは凄まじく、それは例えば「烏頭大黄(うずだいおう)の激剤相施し申さず候ては、とても効験得がたく候」と言うように、かなりきつい目の薬を飲まさねば、成果は出ないということで、寸分の仮借もない。なお、春水召喚の半年ばかり前、合巻『偐紫田舎源氏』の柳亭種彦が死に追いやられている。偐紫田舎源氏の内容や歌川国貞の挿絵が、将軍・家斉や大奥をモデルにしているのではないかと詰問され、絶版にされたのが因で種彦は自殺したのである。 もういいよそしてだあれも浮いて来ず 嶋沢喜八郎 同じころに、歌舞伎の七代目・市川団十郎が江戸十里四方追放になっている。七代目は「大江戸の飾海老」(おおえどかざりえび)と呼ばれて江戸市民の誇りでもあった千両役者だった。さらに幕府は、「風俗矯正・質素倹約」の実をあげるためといい、たとえば、「川筋の日覆船(ひおおいふね)は寒中といえども簾を巻き上げておくこと」というような馬鹿げた命令も出している。男女の客が簾を下げたままいかがわしい行為に及ぶことが多いので、それを防止したいというのだ。ほかにも、野菜の促成栽培やもやし豆まで贅沢だからという理由で禁じている。 その紐を引くと雷落ちますよ 西田雅子 このような騒ぎの最中に奉行所からの差紙が舞い込んできたのであるから、春水が驚いたのは無理はない。ひょっとすると種彦の二の舞いになってしまう。翌天保14年は正月下旬から北町奉行所の吟味が再開された。そして吟味中に手鎖、6月16日に裁許落着、現実に題材を求め風俗に害をなす人情本を書いたというかどで、春水の人情本版木が大八車に5台分没収焼却された。桜の刺青と共に権力を背中に背負った遠山の金さんにとってみれば、「これにて一件落着」の台詞ですべておしまいになるのであるが、裁かれたほうはそうはいかない。すべての厄介は、裁判官が「一件落着」と言ったところから、新たに始まる。春水は憂悶を発して苦しみ、その年の12月22日、神田多町の自宅でついに死んでしまう。 ≪神功皇后≫ 茶筅髪三韓までも掻き回し 神功皇后は仲哀天皇の皇后だが、天皇急死の後、神言によって新羅を攻め、三韓(高句麗・新羅・百済)を征服して凱旋する。茶筅髪は江戸時代の髪型で神功皇后の時代にその髪形があったわけではないが、川柳独特の「時代ごちゃ混ぜ」の句で、茶筅で茶をかき混ぜるように三韓を掻き回したというのである。この時皇后は、妊娠中で凱旋後九州で出産。のちの弓矢神とされる応神天皇である。 新羅攻め前御鎧のご注文 新羅攻めの前に妊婦用鎧をきっと注文されるたのだろう。 勝ち給うはず腹中に弓矢神 何しろお腹の中には弓矢神がおられたのだから、戦勝されるのは当たり前なのだと。 黙っているだけで華やかなオーラ― 荻野浩子 ≪仁徳天皇≫ 御製(ぎょせい)にも漏れしかまどの一人者 ある時、仁徳天皇が高い山に登って四方の国をご覧になると、炊事の煙が見えない。これは民が困窮しているからだと気づいて、三年間税の取り立てを免除された。そのため宮殿は荒れ果てたが、三年後に再び国中をご覧になると、煙がいっぱい立ち上り、みんな豊かになったのだと喜ばれた。「高き屋にのぼりて見れば煙り立つ民の竃はにぎはいにけり」新古今和歌集をふまえている。 ありがたい御代は竃に立つ煙 三度づつ御製に叶う有り難さ これは仁徳天皇を称えるふりをして、実は徳川の治世を礼賛している。べんちゃらをしているのである。最初の句は、一人者の竃は、御製に漏れた存在であるから、めったに炊事の煙なんか立てないというのである。 煙突を抜けると美しい敬語 山本早苗 |

最新記事

(11/09)

(11/02)

(10/26)

(10/19)

(10/12)

カテゴリー

プロフィール

HN:

茶助

性別:

非公開

|

七代目団十郎

七代目団十郎

二代目・団 十 郎

二代目・団 十 郎