足は長く顔は小さく写してね 武内美佐子

「わしの大好きな町の景色を、しっかり見とうせ」

と、言わんばかりに腕組みをして、”身長3メートル”の龍馬像が、

”長崎港”の絶景を見下ろしながら、”風頭山”の展望台に立つ。

すぐ近くにあるもう一つの展望台には、

司馬遼太郎の「竜馬が行く」の文学碑があり、

「長崎は、わしのきぼうじゃー」

と小説にある龍馬の言葉が、刻まれている。

流されて流れて僕の現住所 岸本宏章

風頭公園の龍馬像

≪亀山社中跡の丘陵と連なる風頭山は、長崎の絶景を見下ろす好展望台。

龍馬像が、その展望台から、「わしの街をみておおせ」と、

長崎の夜の町を見据えている≫

実際は、

「わしの大好きな”お元”がいる長崎の町を、しっかり見とおせ」

と言っているのかも知れないが、

その長崎で、幕末に多くの志士たちと関わってきた、

一人の写真家がいる。

その当時、"東の下岡蓮杖"、"西の上野彦馬" と並び称された、

名写真家の一人、上野彦馬である。

スケールの違いは耳朶の広さ 上野多恵子

上野彦馬は、営業写真家の草分けで、

文久2年(1862)、故郷の長崎に戻り中島河畔で「上野撮影局」を開業。

「一等写真師」の看板をたてて、客を待ったのだが、

閑古鳥が鳴く有様で、開店休業状態が続いた。

写真があまりにも写実的で、自分の生き写しと考えられて、

「写真を撮ると命まで取られる」

との迷信が流布していたからだ。

身中の虫がどっぷり胡坐かく 森 茜

龍馬と同じスタジオで写真に収まる後藤象二郎

長崎には、開明の青年が全国から集まっていた。

「迷信などに引きずられてなるものか」

と、度胸を据えた若者がついに、写真館の門をたたいたのである。

「わしの写真を撮ってはくれまいか」

と、言って彦馬の客になったのが、

坂本龍馬や高杉晋作、伊藤俊輔(博文)、桂小五郎らであった。

一汁一菜仏が少し分りかけ たむらあきこ

しかし写真は、彼らにあって「遺影のつもり」であった、と伝えられている。

有名になった折には、

「後世に自分の姿を残しておきたい」 との功名心も働いた。

混乱の幕末は、志士を目指す者にとって、

いつ命を落とすか分らない、ご時世であり、

彼らには、それなりの覚悟があって、写真に収まったのである。

効いてるか試しにクスリやめてみる 中 博司

風頭からのぞむ長崎港(古写真) 現在の同じ位置からの情景

≪港に停泊する数多くの外国船が、当時の長崎の賑わいを物語る≫

”日本初の写真機”が、出島経由で、長崎に輸入されたのは、

幕末の1843年のこと。

写真撮影に成功するのは、さらにその16年後である。

龍馬が、

『日本を洗濯するために』長崎を訪れたのは、

1864年~67年にかけてで、ちょうど写真が普及し始める時期と重なる。

龍馬は、彦馬のスタジオで撮影した肖像写真を、

5枚~10枚ほど、焼き増しして持っていたという。

「当時、”カルテドヴィジド”といって、今でいう”写真入の名刺”を作った」

という。

新しいもの好きで、アイデア豊富な龍馬らしいエピソードである。

もひとりの僕の視線を意識する 嶋澤喜八郎

ガラス原板

ガラス原板とともに、この「名刺写真」が、

”龍馬の実像”を、後世に遺すことになったのである。

慶応2年(1866)頃に、撮影されたという、

龍馬の写真(立像写真)の、「オリジナル・ガラス板写真」が、

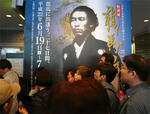

3日間限定にて、

京都博物館の『龍馬伝特別展』で見られるということで、

早速行ってまいりました。

まさに龍馬ブームである。

入り口では、約30分の行列、

目的のガラス板前では、ものの2秒ほど見るのに、

40分以上は並ばされた。

肯定も否定もしない群れにいる 勝山ちゑこ

龍馬伝の人気 あやかりたい人もいる

暗いケースに入った、「そのもの」は、

2・3秒程の鑑賞で、ほとんど印象にも残らない。

館内もまた、人・人・人の頭が邪魔で、肝心な物はほとんど見えない。

龍馬は、地球一周分歩いたというが、

達成感のないその日の、我々のだらだら歩きは、

龍馬が実感した同じような疲労を、

たった一日で感じさせられた、おもいだけが残る。

許したが一つの棘が抜け残る 吉川哲矢

上野彦馬と家族

≪彦馬の前に、母と妻、横に4人の妹、前列で行儀よい姪と、眠たげな甥≫

古写真とは、

幕末から明治にかけて、撮影された黎明期の写真で、

「初期写真」と呼ばれる。

「古写真の魅力は、そこに本物の歴史があるということ・・・

絵画は不要なものを省きますが、

写真は意図しないものまで全部写ってしまう。

そこに、現実が写っているんです」

と語る古写真研究家の姫野順一さんの、言葉を思いめぐらせながら、

歩いた。

現在の進化したカメラ(デジカメ)の中に、

この数々の幕末の歴史を収めたかったが・・・、館内は撮影禁止 ((( T_T) 。

横顔で盗む角度で我慢する 辻 葉

「龍馬の写真(立像写真)は、上野彦馬によって撮影されたという・・・が?」

上野彦馬の弟子に、井上俊三という土佐藩出身の人物がいた。

ふるさとの馴染みということで、土佐藩出身の人々は、

井上に、無料で写真をとってもらうことが、よくあったようだ。

龍馬の写真も、スタジオは、間違いなく上野彦馬のスタジオだが、

撮影者は、この井上だという説がある。

龍馬の立像写真の原板(湿板)は、

井上家に保存されていた事から考えて、

「撮影者は、井上俊三とするのが妥当なところではないか・・・」

と、古写真研究家。

もう時効なんです七味唐辛子 山口ろっぱ

上野写真館にて、日本に友好的な外人たち(古写真)

開店休業状態だった「一等写真師」の写真技術も徐々に、

次第に高く、評価されるようになる。

ポーズをとるものも現れて、ちょっとした写真ブームが、長崎に起きた。

そのブームにあやかり、

上野写真館を訪れる人が増えてきたのだが、

心の奥底では、「もしや俺の命が・・・」と恐れる向きもあった。

そこで写真機に向かって、”にらみ”を利かせてから写れば、

自分の精神力が貫通するから、

「死なずにすむ」との、『にらみの心得』が、説かれるようになる。

≪その心得を、最初に言い出したのが、長州藩の重臣、周布政之助であったらしい≫

迷信の通りに腹が痛くなる 村上恵美子

「さぁ写します。

こちらを見て、私がイイと言うまでジッとして、動いてはいけない。

よろしいか。 ヒィ、フゥ、ミィ、ヨォ、イツ ・・・」

上野写真館では、少なくとも約2分ほどは、動かずにジッとして、

ポーズを決めていなければならなかった。

そのための首押さえの道具も用意されていた。

しかし2分間と言えども、ジッとして耐えている時間は長い。

首は凝る、それに、「にらみ」も利かせなくてはならないので、

我慢も限界に達する。

≪彦馬の家族をよく見れば、その様子が写っている≫

カップ麺2分半しか待てなんだ 井上一筒

遠路やってくる客を、そういう苦痛から逃れさすには、

写真機を改造しなくてはならなかった。

やがて彦馬の手で、5秒程度で写せる画期的な、新機種が出来上がった。

上野彦馬は、化学にも通じており、長崎でこれを学ぶ予定でいたが、

蘭学者の中で、たまたま見つけた”ポトガラヒー”という語の

意味を外国の教官に質問したのが、”写真との出会い”となった。

蘭学者に従って、機械から薬品の開発まで手がける彦馬の徹底ぶりが、

新機種の開発につながった。

もしもからついにまで抱く寒たまご 山本早苗

「わが国最初の公害問題が、彦馬写真館から発生した」

『エピソード2件』

研究心が嵩じて、

彦馬は牛骨から、アンモニアを抽出する方法を開発するのだが、

実験室からアンモニアが流れ出し、

臭気が近所に及んだために、奉行所に突き出される、

ハプニングもあった。

最後にはごみとなるものばかり買い 八木勲

居留地の中央を流れる大浦川の河口から見たダウンタウン(古写真)

フィルムは、硝酸銀の液体に浸した原板を、乾かないうちに、

現像しなければならなかった。

ただ問題は、このフィルムを撮影に使ったときには、

光量不足になりやすく、

被写体になった志士たちを、寺の大屋根に登らせて、写したこともあった。

一見、室内写真のように見えても、

すべてよく晴れた日当たりの良い野外で、撮ったのである。

小道具を外に持ち出して、

それらしい室内写真に仕上げる、大仕事であったのだ。

≪龍馬も小五郎も、小道具に囲まれた野外スタジオで、

後世に残る一枚を撮影していたのだ≫

蛇口からやっと太平洋につく 板野美子

龍馬の紋服

「龍馬伝・特別展での収穫」

龍馬のサイズが、現実的に見れたことが唯一の収穫。

当時龍馬が羽織っていた紋服から、計測したサイズがこれ。

身長=173cm 体重=約80kg

以下、紋服の寸法。

着丈=149cm 肩巾=32cm 袖丈=50cm

袖巾=33.5cm 裄丈=65cm 前巾=26cm 後巾=30.5cm

どぉうってこと月は東に日は西に 河村啓子

[9回]

[9回]