あしたという字は暗い日と書くのね 喜多川やとみ

利休庵の茶釜

「年表・秀吉ー呪われた3年」

「天正18年(1590)」

家康夫人・旭姫死去(一月)。

小田原城に北条攻め。北条氏滅亡。

家康関東へ移封。信雄改易。

「天正19年(1591)」

羽柴秀長死去(一月)。

千利休切腹(二月)。

信雄長女・小姫死去(七月)。

鶴松病死(八月)。

甥の秀次に関白職を譲る(十二月)。

「文禄元年(1592)」

お江、羽柴秀勝に嫁ぐ(二月)。

文禄の役ー秀吉茶々を伴って出陣。秀勝も出陣(三月)。

秀吉の母・大政所没(七月)。

秀勝朝鮮の巨済島で病死(九月)。

文禄の役の敗色。 このころ、お江完子出産。

有り様もあらざるモノも現世 山口ろっぱ

羽柴秀長

「秀長・利休・鶴松、それぞれの死」

天正19年(1591年)、この年は三姉妹の周辺に、

いくつもの不幸が続いた。

1月に、秀吉の弟で右腕と頼んでいた大和大納言・秀長が、

この世を去った。

前年の初めに、徳川家康に嫁いだ妹・「旭姫」が、

聚楽第で亡くなっているから、

秀吉は、妹と弟を相次いで失ったことになる。

〇書いてチョンなら墓石に刻れますか 田中博造

千利休

2月には、秀長の協力者でもあった千利休が、

切腹している。

また、小田原の陣で、

北条家に仕えていた利休の高弟・山上宗二が、

利休の仲介で秀吉に面会を許された折、

無礼を働いたとして、打ち首になった。

カンナ屑私は何を削りとる 森田律子

小田原では、石田三成の舅の兄・尾藤知宣が、

島津攻め「根白坂の戦い」の失敗の、反省もなく、

秀吉の作戦を酷評、

「自分にまかせるべきだ」

などと、大風呂敷を広げ、打ち首になった。

うかつにも直し忘れた未来地図 新川弘子

旭 姫

7月、織田信雄の娘で秀吉の養女・小姫が亡くなっている。

わずか7歳であった。

小姫は、徳川秀忠と結婚することになっていた。

北の果て余白の多い時刻表 ふじのひろし

そして8月、もともと身体が弱かった「鶴松」が、

わずか、3歳で亡くなった。

秀吉の嘆きはあまりに深く、東福寺に入って髷を切った。

主な大名たちも、それにならったという。

幾層の闇 剥がしても剥がしても 赤松ますみ

南宗寺内・利休茶室

「茶人・千利休」

千利休は、堺で納屋衆(倉庫業)を営む商家に生まれる。

商家の屋号は、なぜかユニークに魚屋(ととや)という。

父は、田中与兵衛、母の法名は、月岑(げっしん)妙珎、

妹は、、茶道・久田流へと続く宗円。

若いころから、茶の湯に親しみ、17歳で北向道陳(きたむきどうちん)

ついで、武野紹鴎(たけのじょうおう)に師事し、

師とともに、茶の湯の改革に取り組んだ。

するめいか焙るとスルメ起き上がる 泉水冴子

その流れから、織田信長が堺を直轄地としたときに、

茶頭として雇われ、

のち豊臣秀吉に仕えた。

利休という名は晩年、天正13年(1585年)10月の、

秀吉の禁中茶会で、正親町天皇から賜った居士号であり、

それまでは「千宗易」という法名を名乗った。

山の端の雲が大人になった雲 井上一筒

南宗寺・茶室

利休は、わび茶の完成者で、「茶聖」と称される。

わび茶は、無駄ともいえる装飾性を省き、

”禁欲的で緊張感”のある茶である。

その世界を追求するため、

利休は、草案と呼ばれる二畳や三畳の「茶室」を創出。

また楽茶碗、万代屋釜、竹の花入れ、などの「利休道具」を考案し、

露地の造営にもこだわり、

茶の湯を、「一期一会の芸術」にまで高めたのである。

≪楽茶碗の銘ー(黒の方は「大黒」、赤の方は「道成寺」)≫

展開は真みどり三重奏の靴 富山やよい

一時期、利休は、秀吉の聚楽城内に屋敷を構え、

聚楽第の築庭にも関わり、

禄も三千石を賜わるなど、茶人として名声と権威を誇った。

天正15年(1587)の「北野大茶会」を主管し、

一時は、秀吉の重い信任を受けたが、

その4年後の天正19年1月、

利休は、突然秀吉の勘気に触れ、堺に蟄居を命じられた。

澄んでしまえば生きにくい白である 前中知栄

蟄居の7ヶ月後、利休は切腹をする。

今もって、謎とされている千利休の死。

秀吉に切腹を命じられたことによるが、

死罪の理由は、定かではない。

しかし、天下人の気紛れにも似た、理不尽な命を、

粛々と受け入れることで、

利休は、世俗の王・信長や秀吉の上に立ったともいえる。

理想論でうごくこの世であるならば たむらあきこ

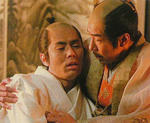

『大河ドラマ・第24回・「お江」―「利休切腹」 あらすじ』

天正19年(1591)正月22日、

戦場を駆けた若き日から、

秀吉(岸谷吾郎)を支えてきた弟・秀長(袴田吉彦)が、

かねてよりの病を悪化させ、明日をもしれぬ状態だった。

秀吉は、すぐに病床に駆けつけるが、

秀長は、もはや虫の息。

秀長は、

「江や利休など耳に痛いことを言う者を信じるべき」

と、最後の力をふりしぼって、兄に言い残し、力尽きる。

虚しさの残る言葉に蓋をする 小川一子

秀吉と大名たちの、つなぎ役でもあった秀長が、

いなくなったことは、

豊臣政権にとっては大打撃だった。

仲介役の秀長が亡くなったことで、秀吉と利休の関係も、

ますます悪化していく。

秀吉があまりにも、利休を重用することで、

誰もが利休を頼るようになっており、

また利休もそれを利用して、

出世していくことに、懸念を示していたのだった。

添うた背いた花筏の蛇行 岩根彰子

北条攻めに勝利した秀吉は、東国の諸大名を屈服させ、

ついに天下統一を成し遂げて、ほどなく、

京・聚楽第に、いとしい鶴松(大滝莉央)のもとへと急ぐ。

彼は、やっと授かった跡取りが、可愛くてしかたがないのだ。

そんな中で騒動は起きた。

シグナルは点滅行き場に揺れている 山本昌乃

秀吉が朝鮮の使節と会見する際、

こともあろうに、鶴松を連れて現れたのだ。

朝鮮は礼を重んじる国。

公の場に幼児を同席させるのは、礼を失した行為となる。

しかし秀吉は、

鶴松を見て困惑する使節たちの様子を気にもせず、

「わしは日輪の子である」

と宣言し、さらに、明国を平らげるつもりだから、

「朝鮮は戦に協力しろ」

と言い放つ。

使節たちは、彼の傲慢な態度に怒って席を立ち、

会見は台なしになってしまった。

螺旋の底で水の澄むのを待っている 森 廣子

このような秀吉の言動に対し、利休(石坂浩二)は、

2人の関係悪化に気をもむ江(上野樹里)が、

冷や冷やするような、遠慮のない言葉を投げかける。

それを聞き、秀吉は、すぐさま機嫌が悪くなる。

だが実は、利休の従順ならざる態度を、

最も苦々しく思っていたのは、

秀吉の忠実な側近・三成(萩原聖人)だった。

石よりも硬い頭が邪魔になり 橋本 康

そんなことから、同年・2月13日、

石田三成の讒言により、

利休は、大坂城から堺へと追放が決まった。

利休は頑なに謝罪を拒否し、

秀吉も引くに引けなくなり、

2月28日、利休は、聚楽第で秀吉より切腹を命ぜられた。

ゾロゾロと喪服二幕目へと続く 谷垣郁郎

[8回]

[8回]