僥倖はドラを積って幕が開け 村田 博

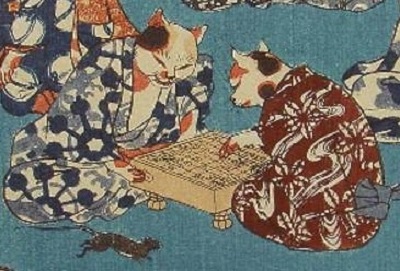

歌川国芳 「猫」

奔りまくっているネズミなども気に止めず、将棋に熱中する猫

「空前の将棋ブーム」

知っているようで正確な意味を知らない熟語があります。

「空前」と「空前絶後」です。辞書を引いてみると、

「空前」とは、今までに一度もなかったこと。

「空前絶後」とは、奇跡のように稀なこと、とありります。

この「空前の将棋ブーム」が続いている。ブームの火付け役は、14歳

2カ月でプロ入りを決め、「史上最年少棋士記録」(29連勝)を62

年ぶりに更新した藤井聡太天才棋士である。

王位戦や棋聖戦では「天才棋士、藤井聡太七段の今日の勝負メシは何か」

と将棋とは離れたところでも、将棋が盛り上がっている。将棋をすると

「記憶力がよくなる」といい、老若男女、将棋を始める人が増えた。

素のままの君に引かれる物理学 宮井いずみ

「神武以来の天才」といわれた加藤一二三さんこと「ひふみん」との戦、

両棋士の年齢差62歳6か月も話題となり、それまで、ひふみんが持っ

ていた62年のプロ入り「最年少記録」を更新した。

さらにデビュー以来負けなしで「公式戦の連勝記録を塗り替え」、藤井

聡太が五段の時に、中村太地王座が「前にすると緊張する」といわせた

羽生善治永世七冠に非公式戦とはいえ、いつもの1局といった感じで、

さらりと勝ってしまった。

蟻んこがライオンの背に咬みついた 合田瑠美子

そしてこの7月16日の第91期・棋聖戦五番勝負では、令和最強とも

いわれた三冠・渡辺明棋聖を1勝3敗で敗ってしまった。

「史上最年少17歳11カ月でのタイトル獲得」である。まさに「空前

絶後」である。つまり長い歴史の間に幾人かの天才が現れ、盤上、盤外

で鮮烈な印象を残すとともに、数々の大記録が打ち立てられた。それで

も、めったなことでは「史上空前」ということは起こりえない。

蹴とばしたつもりの石に蹴つまづき 宮原せつ

(各画像は拡大してご覧ください)

(各画像は拡大してご覧ください)

江戸時代の浮世絵「碁将棋双六遊び」 (鳥居清満)

将棋ブームの中で将棋をする女性

「羽生さんや谷川さんら多くの棋士が、藤井聡太を絶賛している」

「スターが出れば業界は盛り上がり、周囲にいい影響を与えてくれる。

それがスーパースターならば、その業界にとどまらず、世の中をも動か

していく。藤井さんはそういう存在になりつつある」

「相手のエネルギーを、自分の力に変えていると思う。そうでなければ、

これほど指数関数的な成長の説明がつかない」

神様が描いた葉っぱが虫になる 谷口東風

「積んでいるエンジンが違う。こっちがとぼとぼ歩いている間に一瞬で

抜き去られたような感じ。スピードがすごかった」

「序盤巧者、中盤の急成長、終盤の切れ味、一気の攻めに丁寧な受け…。

自在で弱点が見当たらない」谷川九段

「序盤の研究、分析の深さを感じた」

「中盤で丁寧に読む姿勢はデビュー当時から変わらない強さ」

「終盤の切れ味の鋭さが光る将棋が多い」羽生善治九段

溜息からできる私の湿地帯 柳田かおる

「プレッシャー、感じてないんじゃないか。というか、もうすでに藤井

くんがプレッシャーをかける側になっているのでは?」

「藤井さんの将棋には、常に序盤で新しい工夫がある。普通の棋士なら

1回や2回で弾切れになるところを、次々と撃ち続けているのが、彼の

すごさ。研究量と発想力の両方が備わっている」

ポジティブな包装紙から出す明日 斉藤和子

「形勢が良くなっても、とにかく勝ちを急がない丁寧さがある」

「中盤の混沌とした局面において、本質や急所をできるだけ短い時間で、

直観的に見極める力が非常に高い」

明日こそ意地がこぼれる独り言 津田照子

「高野六段が語るAI越え」

藤井棋聖が桂取りに金を上がる新手を放ち、悪形とされる「玉飛接近」

の陣形から攻撃を仕掛けた。高野六段には「将棋を始めたばかりの子が

やりそうな手」とすら映った。が、実は計算ずくの研究手順だった。

中盤では一転、攻めに使うと思われた銀を、守備駒として、自陣に打ち

つけた。多くの棋士の意表を突いたこの手は、最新AIが6億手を読み、

ようやく最善と判断した「AI超え」の妙手として話題になった。

A I は水など飲まぬとも生きる 上島幸雀

関根金次郎と坂田三吉

吹けばとぶような将棋の駒に賭けた命を笑わば笑え

「高野六段が語る羽生9段との観戦記」

「終盤の仕留め方も鮮烈だった。

まるで作ったかのように、痺れる手筋が次々と飛び出した。真剣勝負で

、しかも最強の棋士を相手に、あんな将棋は見たことがない」

奇跡ってこんな喉ごし薄荷水 斉藤和子

「藤井強しというのを知らしめましたね。

藤井さんにしてみれば、普通に指して、普通に勝った。

一番すごいことをやってのけましたよ」

「いくら藤井さんでも、何年かに1回の出来であってほしい。

これが標準だとしたら、勝てる棋士がいないだろう」

皆逃げてだあれも居なくなりました 雨森茂樹

「凄いい人が出てきたなという感じです」

と渡辺前棋聖を唸らせた今回の棋聖戦の藤井七段の「58手目3一銀」

は、将棋ソフトに4億手読ませた段階では、5番手にも挙がりませんが、

6億手読ませると、突如最善手として現れる手だったようです。

最強ソフトが6億手読んで初めて最善手と分かる──そんな手を藤井七段

は、わずか23分の考慮時間で指していた。

頬寄せてきたのは枯れてゆく向日葵 みぎわはな

現存する最古の将棋駒

奈良興福寺で11世紀末(平安時代)の将棋の駒「酔象」(すいぞう)

など4点が見つかった。現在の将棋では使われない「酔象」の駒として

は最古。過去の出土例を、約250年さかのぼる。

酔象の長さ2・5センチ、幅1・5センチ。表に酔象と墨書されていた。

ほか2点は表に「桂馬」「歩兵」と書かれ、残り1点は文字が確認でき

ず種類は不明という。

シャンチー

「将棋の歴史」

「シャンチー」(中国)や「チャンギ」(朝鮮)を伝言ゲームすると

「ショウギ」と聴こえくる。すなわち「将棋」は中国ー朝鮮を経て日本

にやってきた。平成26年に発見された最古の将棋駒「酔象」でもわか

るように、平安時代ころから将棋は主に公家や僧侶の趣味として広まり、

やがて数え切れないほど多くの人々が、この「面白いゲーム」に親しみ、

遊んできた。9×9のマス目の将棋盤の上では、40枚の駒によって、

万華鏡のように数え切れないほどの局面が生じた。盤上も盤外も、つね

に新しい何かが起こる。それが将棋というものである。

瓢箪を出れば我がもの顔の駒 岸田万彩

平安時代に始ったされる将棋も、戦国時代になると、武将にとって戦い

の疑似体験の場であると同時に、静かな空間で精神を研ぎ澄ます修養の

場ともなった。「戦略の重要性、大局的なものの見方、的確な判断力、

精神の集中力」など、厳しい時代を生きる力を養うものと考えられたの

である。とりわけ豊臣秀吉は家臣に将棋・囲碁の戦略性を学ばせるため、

当代一の棋士・本因坊算砂に講義をさせたりしたという。

織田信長も算砂に学び、「本能寺の変」の前夜に算砂を召し出していた

といわれる。算砂は将棋・囲碁ともに優れており、徳川家康庇護のもと、

江戸に「碁所」と「将棋所」を創設した。

これが今日に続く将棋・囲碁の基盤になったともいわれている。

巻尺に無かった明日という単位 くんじろう

さて、自陣最前列に並ぶ将棋の駒には、当時の珍品・宝物の名前が付け

られている。金、銀、馬、香(香木)という具合に。

ならば「王」は「玉」の方がふさわしいのではないか、となった。

ところが

「〈玉〉では不満じゃ〈王〉にせよ」と難題をふっかけた人がいた。

無理難題をふっかけたのは、豊臣秀吉である。

これを解決したのが、秀吉のお側に仕える知恵者であった。

頭突きでよければ助太刀をいたす 酒井かがり

「王将」と「玉将」には、実質的には違いはないが、「天に二日なく、

地に二王なし」との言葉に基づき「王将」は1枚とし、上位者(後手ま

たは上手)が「王将」を使い、下位者(先手または下手)が「玉将」を

使うようにした。そのため、渡辺棋聖と藤井聡太七段が対局した場合、

「王将」は渡辺棋聖が使い「玉将」は藤井七段となる。

(竜王戦、王座戦、名人戦、棋聖戦など、タイトル戦では、タイトル保

持者が「王将」挑戦者が「玉将」となる)

藤井棋聖は今後上座に座ることになる。ああ尻が痒い。

分かった振りするしかない地動説 三宅保州

「歩」は大抵、最前線で真先に敵陣に突っ込み戦死する。しかし、まん

まと敵陣に入り込むと、その功績で格が上がり「歩」は「と」になる。

怪しいものだが「と」は「金」の崩し文字らしい。

説によると、将棋の駒を作っていた職人が、「歩兵」の駒すべて(18

枚)に「金」という字を彫るのが面倒くさく嫌がったからという。

説まで、まことにあやしい。

「飛車」は、縦横直線に動き爆撃機のようなもの。成る(敵陣に入る)と

「龍」になる。龍に成ると、斜めにも一コマづつ動かせる。

「角行」は、略して「角」といい、成ると、「龍馬」になる。

角は駒として、目くらまし的存在で、斜めに進むから飛車よりも、効果的

なトマホークというところだろうか。成ると縦横に一コマづつ動かせる。

雑巾をしぼると引き算ができぬ 靏田寿子

「羽生善治が語る将棋&名言」

対局について、棋士は勝負の時、1つの手を1秒とか数秒で検討する。

そして1つの変化に対して、1000手くらいを数十分から1時間以上

かけて集中して考える。名人戦ともなれば、こうした集中を朝9時から

夜9時まで、丸二日間続けるわけだから、並大抵の集中力ではない。

対局が終わると体重が3キロ落ちているという。

頬から髭へ亡命先を書き換える 村山浩吉

集中力について、羽生さんは車を運転しない。運転をしないのは、免許

がないからでも、車が嫌いだからでもなく、羽生さんの頭の中にある将

棋盤がいったん動きだすと止まらなくなる。あまりにも集中しすぎて、

運転するのが危ないからだそうだ。頭の中で将棋の「シミュレーション」

が始ると、運転をしていることを忘れてしまうから運転はやりません。

黙り込む眉間のあたりから悟る 山本昌乃

感想戦について、大抵の将棋士は、対局後、もう一回最初から最後まで

再現することが出来る。それを「感想戦」という。名人戦などの対局で

は、丸二日間ずっと将棋を指す。朝から夜まで、将棋のことを考え続け

ている。一手指すごとに、「この手はやってはいけない」とか、「この

手は可能性がない」とか、本当は瞬時にたくさんのことを考えている。

その一手一手が脳にインプットされるのです。

この俺をじっと見ている俺がいる 五十嵐定幸

対局中の気持について、勝負には、澄み切った気持ちで始まりますが、

対局が進むと、「喜怒哀楽」が出てきます。

それらを盤上で、有利に生かせるようコントロールしています。

将棋をやると、人の気持ちが分かるようになります。

与謝野晶子的になっている時間 田口和代

一手について、その一手を決断するときに、一番必要なのは、他人の

せいにしないで、自分で結果を受けとめるという覚悟です。

決断した結果が自分に回ってくるという体験を、将棋で重ねることで、

「決断力」が磨かれていきます。

煩悩を捨てると柿は甘くなる 笠嶋恵美子

記憶力について、記憶したことを忘れないようにするには、何回も繰り返

すこと。そして深く理解すること。理解すると、絶対忘れません。

やれば誰にでもできます。

正念場脳の湿気を取り除く 上田 仁

[6回]

[6回]