内ポケットにチャンチキおけさ一くさり 酒井かがり

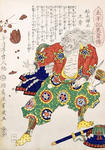

「名将四天鑑 織田春永公」若虎

小田春永公 辰川左近将 真柴久吉 武智光秀 柴田辰家

(織田信長 滝川一益 羽柴秀吉 明智光秀 柴田勝家)

『絶対は、絶対にない!』

元亀元年(1570年)の越前出兵(金ヶ崎の戦い)で、義弟の浅井長政が

背いたとの情報が入ったとき、信長は最初は信じなかった。

しかし、次々に同様の報告が入ったため、即座に退却を決意して金ヶ崎

城に秀吉、光秀ら殿軍を置き、退却したという。(『信長公記』)

右の手はずっと男の貌である 居谷真理子

「麒麟がくる」 光秀ー信長の家臣に

足利義昭「永禄の変」の直後

三好三人衆から逃げる、義昭を救出する家臣・和田惟政

永禄8年(1565)「永禄の変」で13代将軍・足利義輝が暗殺され、

一条院門跡となっていた弟・覚慶(義昭)の身にも危険が迫る。そこで

義昭は細川藤孝らの幕臣の助けを得て近江・若狭を転々とした後、朝倉

義景を頼って越前に入る。当時、朝倉家に出入りしていた光秀は、藤孝

に接近し信長と義昭の橋渡し役を務めたという。(『細川家記』)それ

によると光秀は、藤孝に対し、「朝倉を頼っていたのでは、義昭を京に

帰す大功は立てられない。信長は当代の勇将で頼むべき人物である」、

と説き、岐阜に使者を送るように勧めた。後日、義昭の依頼を受けた光

秀が、自ら使者となって岐阜へ赴き、義昭の帰洛を助けるよう信長に説

いた。光秀は優柔不断な義景を見限り、信長の非凡な能力と将軍候補と

しての義昭の将来性にかけたのである。

福音を聞くまで耳の土用干し 中野六助

一方、義輝を討った三好三人衆ではあったが、松永久秀との主導権争い

に没頭するあまり、義昭を奉じる織田信長の上洛軍を阻めず、野望虚し

く京から退却。そして同11年7月、義昭は岐阜城に入り、10月には、

信長とともに上洛を果し、室町幕府15代・将軍に任じられた。

(その月の18日に三人衆が推戴する14代将軍・足利義栄[義昭の従

弟]を信長によって廃され、将軍の座を義昭に奪われる)。

この頃の光秀は、信長の家臣でありながら義昭にも近侍する立場にいた

とされる。信長の家臣として京の行政に携わる一方、義昭からも知行を

与えられ、その下知を武将に伝えるなど、将軍の近習的役割を果たして

いる。信長と義昭の2人の主君をもつところに、他の織田家臣と異なる

光秀の特殊な立場があった。

ポーカーフェイス吊り橋渡り切るまでは 郷田みや

村井貞勝

翌年、光秀は京都支配の担当者任命され、信長の家臣とともに、文書の

発給を開始する。信長側の担当者は村井貞勝・木下秀吉・丹羽長秀・中

川重政らで、光秀は彼らと協力しながら、信長から支えられた義昭の政

権を支えていくことになる。

当時の義昭・信長にとって解決すべき課題は、若狭国の守護・武田氏の

内紛であった。武田氏は相次ぐ内部対立で力を失い、隣国の越前から介

入した朝倉氏を頼る者と、義昭・信長を頼る者の間で、重臣が紛争を起

こしていた。光秀は義昭・信長の命令を受けて、味方についた武田氏の

「36人衆」に対し、武田元明への忠節を誓うよう指示を出しているが、

信長と義景の対立は、決定的な状況になっていく。

月を描くつもりの線が歪みだす 吉川幸子

そこで、信長は越前の朝倉氏を討伐するため、元亀元年(1570)4

月に敦賀へ侵攻したが、信長と姻戚関係にあった近江国小谷城の浅井長

政が朝倉方についたことを知ると、琵琶湖の西岸から京都へ退却した。

「絶対に絶対はない」の言葉が生まれた信頼関係崩壊の出来事だった。

このとき光秀は秀吉とともに、最後尾で敵の攻撃を防ぐ殿を務め、味方

を無事に退却させている。その後、信長は光秀と長秀を若狭に派遣する。

光秀は5月に義昭の側近だった曽我助乗に出陣を伝え、業務の引継ぎを

行なった、光秀と長秀は若狭で朝倉方の武藤友益から人質を取り、城館

を破壊して引き上げたとされる。

すってんころりほんとの顔で立ち上がる 星井五郎

長島一向一揆『太平記長嶋合戦』(歌川芳員 )

伊勢長島一帯の本願寺門徒と織田信長軍との間に起こった戦。

さらに、義昭と信長を取り巻く状況は厳しさを増していく。元亀元年の

8月から9月にかけて、三好三人衆や大坂の本願寺が相次いで蜂起し、

浅井・朝倉両氏は比叡山と手を結んで・近江国宇佐山城に攻め寄せた。

この城は信長の本拠地であった美濃と京都を結ぶ重要な拠点で、織田家

臣の森可成が配置されていたが、可成は9月に坂本で戦死してしまう。

これに対し、信長は坂本に陣を構え、光秀は比叡山を牽制するため勝軍

山城に入った。その後は両軍の睨み合いが続いたが、12月に義昭と朝

廷の仲裁が入り、信長と浅井・朝倉の両氏は、和睦している。光秀は戦

死した森可成の後任として宇佐山城に移り、引き続き浅井・朝倉両氏と

比叡山の監視役を担うことになった。

打ち水で地球を少し湿らせる 橋倉久美子

だが翌年の元亀2年8月には信長と浅井・朝倉両氏の対立が再び起こり、

信長が近江に出陣する事態となる。そして9月12日には、織田軍によ

る「比叡山焼き討ち」が実行された。信長は比叡山に対し「浅井・朝倉

軍を追い出して、こちらの味方につくか、中立の立場をとれば、攻撃し

ない」と通告していたが、比叡山は浅井・朝倉軍を山中に匿ったため、

これを敵対行為と判断した信長は、ついに比叡山への攻撃命令を下した。

この下りは『明智光秀』(桑田忠親著)が次のように記されている。

おろし金右手で持った十三夜 河村啓子

大田上総介春永公

※ 8月に入って信長はまた、江北の小谷山を攻めたが、9月12日、

突如として比叡山に侵攻し、延暦寺の根本中堂をはじめ、山王21社、

東塔の坊舎をことごとく焼き払い、老若の僧徒千数百人を殺戮した。

前年度の僧兵の反抗に報い、その跋扈を膺懲(ようちょう[征伐してこ

らしめること])したのである。伝教大師このかた、殺生禁断・国家鎮

護の霊場にたいして、このような暴挙に出たことは、前代未聞の不祥事

といえた。しかし、かの白河法皇でさえも―加茂川の水と山法師と双六

の賽の目は、意のままにならぬ―と、嘆かれたが、信長は、その山門の

荒法師どもの度肝をぬいたのであった。この風聞に接して五畿内諸寺院

の坊主どもは、我ことばかりに、震え上がった。と同時に、信長のこと

を仏敵として憎悪するのであった。

(後年、信長が本能寺で横死をとげたとき、比叡満山の僧侶は―仏罰覿

面―と叫んで、哄笑したといわれる)

すぐ破るルールでセロテープだらけ 山本早苗

「比叡山焼き討ち」は、信長の残虐性を示す事件として知られているが、

光秀はそれに反対する立場を取っていたというのが一般的な見方だった。

だが最近の研究で、事実はまったく異なっていたことが明らかになった。

光秀のイメージは「保守的」「常識人」といった面が強く、「革新的」

「非常識」信長に振り回された、という印象がある。

しかし新史料によって光秀は、目の前の状況に対して冷酷な態度をとり、

自分の役割をはたそうとしていたことが、分かる。それがこれ、宇佐山

城で比叡山と対峙していた光秀は、近江国雄琴の和田氏など近隣の有力

者を味方につける画策を行っていた。和田氏に対し光秀は「敵方の村を

撫で切り(皆殺し)にしてしまえば、我々の思い通りになるでしょう」

という内容の書状を送り、また、信長に敵対する志村城などを織田軍が

攻撃した際の状況として「信長様が干し殺しをなされた」と書き送って

いる。

草間彌生で隠す心の破れ 合田瑠美子

比叡山焼き討ち

9月12日に攻撃を開始し、聖俗あわせ「数千の死体」をあたりかまわ

ず散乱させたまま、(おそらく)「あとの始末は、光秀、おまえにまか

せる」といって信長は9月20日に岐阜に戻ってしまう。

そのときから光秀の苦悩が始まる。与えられた滋賀郡はもともと延暦寺

の寺領だったのであるから、厄介事のすべてを引き受けねばならない。

(多分)そういう思いを抱きながら、比叡山の登り口の坂本に城を築き

始めるのであった。比叡山の焼討を実行した信長は近江国滋賀郡を光秀

に与え、比叡山領の管理を任せてた。この頃の光秀は義昭に仕える立場

だったが、近江での戦いにおける光秀の功績を、信長は高く評価したの

である。

寒空に探すハートの置き所 和田洋子

元亀2年(1571)9月、光秀は、信長から近江国滋賀郡を与えられ、

比叡山領の管理を任されることになった。さらに足利義昭や信長の家臣

とともに、京都の支配を担当する任務も引き続いて担っている。光秀の

主な仕事は、京都の治安維持や地子銭(税金)の徴収、朝廷や公家の領

地に関する訴訟などであり、義昭と信長の下で「天下静謐」を担う重要

な役割を任された。だが光秀は、比叡山、朝廷・公家の権益を自分のも

のとし、しばしばトラブルに見舞われていた。本来、公家や寺社の紛争

を解決するのは将軍の役割であったため、朝廷は義昭に苦情を申し入れ、

義昭も光秀の行動を問題視した。

なりゆきにまかせ流れる雲を追う 靏田寿子

このような状況に嫌気がさした光秀は、義昭の側近だった曽我助乗に「

お暇をいただいて出家したいので、義昭様の許可をいただけるよう取り

なしてください」と伝え、義元の元を去りたいと願い出ている。京都や

その周辺で起こる問題を解決する役割を担っているはずの光秀が、この

ときは逆にトラブルメーカーとなってしまっていたのである。

その一方で、光秀は信長の命令を受けて近江を転戦し、朝倉・浅井両氏

の軍勢と戦い、坂本に新たな城を築くと光秀は、周辺の諸勢力を味方に

つけ、信長から篤い信頼を得るようになっていった。

褒め言葉鵜呑みしてから胃痙攣 上田 仁

三好長慶

「天下人」というと織田信長、豊臣秀吉、徳川家康を思浮かべるが彼ら

の前に、天下統一を成し遂げた武将がいた。三好長慶である。

「三好長慶」

長慶は11歳で元服し三好家当主となる。細川晴元が三好元長を殺害

するために借りた一向一揆の勢力は、やがて晴元では抑えられなくなり

「享禄・天文の乱」と発展。 それを長慶こと12歳に過ぎない千熊丸ー

15歳まで幼名・千熊丸で呼ばれていた―が、一向一揆と晴元の和睦を

斡旋した話が残る。17歳で本格的に活動を開始し、たびたびの存続の

危機も驚きの手段で乗り越え、のち天下を制する下地も築いていく。

私の位置外れぬように線を引く 津田照子

まず天文18(1549)年、27歳で、父の敵である晴元軍を敗り畿

内を拠点とすることを決め、細川管領家に取って代わった。(江口の戦)

そこから長慶は、長弟の三好実休に本国阿波を任せ、次弟の安宅冬康に

淡路水軍を、三弟の十河一存(そごうかずまさ)に讃岐の国衆を継承さ

せると、自らは摂津に居城を移し、松永久秀ら畿内の土豪を新たに登用

し、臥薪嘗胆の日々を過ごした。そして紀伊の根来寺や大和の筒井順昭

を従える河内の遊佐長矩(ゆさながのり)の養女を室に迎えて、同盟を

結ぶ。「江口の戦い」で晴元を敗り管領家の名乗りは、晴元を支援する

将軍・足利義晴・義輝親子や晴元の義父である六角定頼との戦いの始ま

りであった。

誤字脱字生きる形は問われない 佐藤正昭

長慶は当初、義輝と和睦し幕府再興を意図していたが、度重なる義輝の

破約に怒り、天文22年に京都から追放した。当時は形だけでも、足利

将軍家や古河公方家の者を擁するのが常識で、大内義興や北条氏康、上

杉謙信もそうしていた。しかし、長慶は戦国時代で初めて、将軍家の者

を誰も擁立せず「京都ご静謐」を実現したのである。ただ大きく揺らい

だ幕府を支えたのは、上杉謙信や一色義龍、織田信長など下克上で国主

になった大名であった。彼らは幕府が滅亡し、社会が不安定化すること

よりも、将軍の公認による安定を求めていた。このため、長慶は義輝と

和睦するが、細川・畠山両管領家の領国を併呑する。また、北条氏康や

毛利元就と同格の御相伴衆の格式だけでなく、天皇家に由緒をもつ桐御

紋を免許されるなど、足利将軍並の家格を得ると、義輝の娘を人質とし、

天皇に改元を執奏するという将軍の権限を行使した。

ご破算ということですよリセットは 中村秀夫

松永久秀

このように将軍を克服しようとする長慶を支えたのが松永久秀であった。

久秀は寺社や大名との交渉に力を発揮し、のちには大和の支配を任された。

長慶は、久秀が譜代家臣ではないにもかかわらず、自らと同じ従四位下の

官位に就き桐御紋の免許も認めた。外様や低い身分の者を登用する際には、

武田信玄が真田昌幸に武藤姓を、上杉景勝が樋口兼続に直江姓をと、主家

の一族や重臣の名跡を継がせて、家格に配慮するのが常識であったが、長

慶はそうした従来の秩序にとらわれなかった。

ややこしい理論に向かぬ河内弁 岸田万彩

永禄7年(1564)5月9日、長慶は弟の安宅冬康を居城の飯盛山城に

呼び出して誅殺した。松永久秀の讒言を信じての行為であったとされてい

るが、この頃の長慶は、相次ぐ親族や周囲の人物らの死で、心身が異常を

来たして病になり、思慮を失っていた。冬康を殺害した後に久秀の讒言を

知って後悔し、病がさらに重くなってしまったという(『足利季世記』)。

このため6月22日には、嗣子となった義継が家督相続のために上洛して

いるが、23日に義輝らへの挨拶が終わるとすぐに飯盛山城に帰っている

事から、長慶の病は、この頃には既に末期的だった。そして、11日後の

7月4日、長慶は飯盛山城で病死した。享年43歳だった。

現実と夢の狭間で聞くピーポー 宇都宮かずこ

[3回]

[3回]