大根をおろすとじゃこが身構える 井丸昌紀

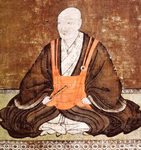

秀吉・義久和睦の像

秀吉・義久和睦の像

剃髪した島津義久は、名を龍伯と改め、薩摩川内の泰平寺において、

秀吉に跪いて降伏し、3歳にも満たない3女・亀寿を人質に出した。

「九州平定」

四国を平定した

秀吉の、次なる目的地は九州であった。

九州とは、九つの国=州が集まっているという意味。

(現在は7県)

筑前・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後・日向・大隈・薩摩 を指す。

天正年間の初め頃は豊前、豊後を

大友氏、肥前・筑後を

龍造寺氏、

ていりつ

薩摩・大隈を

島津氏が抑え、鼎立していた。

一房の夢と甘露を追いかける 吉川 幸

それが徐々に島津氏の勢力が拡大していった。

天正6年の

「耳川の戦い」で、

九州最大の勢力を誇る大友宗麟の軍を破り。

おきたなわて

さらに、天正12年の

「沖田畷の戦い」では、

九州西部に勢力を誇っていた

龍造寺隆信を敗死させた。

こうして島津氏が九州最大の戦国大名となれたのも、

当主・

島津義久に義弘・歳久・家久という優秀な3人の弟がいたから。

ともに武将としての資質に富み、精強な家臣団を抱えていた。

詰め込むとどこか歪みの出る器 たむらあきこ

大友宗麟

大友宗麟

彼らが協力して一時は、

豊前の一部を除く九州全土に版図を拡げたのである。

そんな島津氏の圧迫に苦しんでいた

大友宗麟は、

秀吉に救いを求めた。

秀吉としても、九州全土を島津氏が支配するのは面白くない。

そこで天正13年

(1585)10月、島津氏に停戦命令を下した。

その年の7月11日、秀吉は関白に任官したため、

そうぶじれい

朝廷の権力を背景に私闘を禁じる

「惣無事令」を発令したのだった。

そして、天正14年5月に秀吉は、

肥後半国、豊前半国、筑後を大友氏に返すように命じた。

海胆の分際で信号無視をする 井上一筒

しかし島津氏は従うどころか6月になると逆に大友領に攻め込んだ。

その報に接した秀吉は、

7月に

官兵衛を九州先遣隊として先発させる。

10月、途中で、

毛利輝元・吉川元春、小早川隆景の毛利隊と合流、

官兵衛は、部隊の軍監として2万5千余りの兵で豊前へ攻め入った。

8月、豊前に着陣した先遣隊の一部は、高鳥居城を奪還、

小倉城を攻略。

うるづ

つづいて宇留津城をわずか一日で陥落せしめ、

1千余りの首を斬獲したばかりか、

男女373人を生け捕りにして磔にかけた。

とんがらし入りの目薬です どうぞ 中村幸彦

無益な流血を伴う武力行使を、極力回避しようとした官兵衛の

戦術思想とは、相容れないとも思える行為だが、

実はそうではない。

宇留津城攻めでの厳酷な行為は九州平定に向けての、

周到な布石であった。

抵抗勢力を苛烈に処断することで、脅しの一面を見せる一方、

官兵衛は島津方になびいた大名や国人衆のもとへ

使者を送り込んでの調略を策すのである。

使者に選んだのは

貝原市兵衛と久野勘介だった。

変換キー願いを聞いてくださいな 下谷憲子

「九州の諸将は関白殿下の勢威盛んなることを知らず、

島津になびいている。

連中のもとへ使いして殿下の武威を知らしめよ」

「仰せながら、それだけでは容易に膝を屈するとは思えませぬが」

「来年には、殿下自ら九州へ下向なさることになっている。

降参して味方するならば、

殿下によきように申し上げて本領を安堵すると約束してやれ」

続けて官兵衛は、次のような言葉をつけ加えた。

「即座に島津と手切れ出来ないというのであれば、

内々に志を通じ、殿下の御下向を待てと伝えろ.

したた

詳しくは、この廻文に認めてある」

官兵衛は、島津の報復をかわすための手順の詳細まで明示して、

細やかな気配りを演出したのである。

またこの

廻文を、わざと敵の手に渡らせて、

疑心暗鬼を生じさせる作戦も考えていたのである。

まず致死量を確かめてからジンライム 山口ろっぱ

貝原市兵衛 久野勘介

貝原市兵衛

貝原市兵衛 久野勘介

貝原市兵衛は、小倉から海路を経て筑前・筑後・肥後へ赴き、

久野勘介は、陸路を辿って筑前・秋月に至り、

さらに筑後・豊前の諸所を巡り、廻文を呈示して口上を述べた。

結果、諸将の多くはその旨に従って密かに内通を約束。

翌天正15年3月、秀吉自らが20万を超える大軍を率いて、

赤間関

(下関)に着陣する。

九州に入ると秀吉は10万余りを率い肥後路を通って鹿児島を目指す。

弟の

秀長が率いた10万余りの別働隊は日向路に向かう。

官兵衛はこの別働隊に参加している。

ブレーキを踏まずに交差点通過 笠原道子

義久秀吉と謁見の場面

秀吉をグッと睨み、悔しそうな義久の表情

義久秀吉と謁見の場面

秀吉をグッと睨み、悔しそうな義久の表情が滲みでている。

かくして秀吉が九州に入ると帰順する小大名が多く駆けつけた。

飴と鞭を見事に使い分けた、人間通の官兵衛らしい「勧降」である。

結果、秀吉軍に薩摩まで追い詰められた

島津義久は、

秀吉への臣従を決意。

およそ2年をかけ、ついに九州平定となったのである。

細胞分裂喧嘩は止めにしませんか 竹内ゆみこ [5回]

[5回]